2009年10月15日

アート×サイエンス ~珪藻(ケイソウ)カフェ~

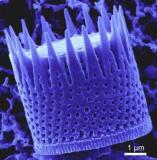

これ、何の写真だと思いますか?

実はこれ、珪藻(けいそう)という生き物の写真なんです!

(これは化石の写真なので、正確には生き物「だった」ですが…)

こんなヘンテコな形をした生き物、実は、1億数千年前から今に至るまで、

世界中に生息しているそうです。

そんなトリッキーな形に魅せられてしまった研究者と、形から広がる

サイエンスの話をしてみませんか?

……ということで、サイエンスカフェのご案内です。

当日は、僕もスタッフとして参加予定です。

なお、HPでは特製の珪藻化石壁紙がダウンロードできます。

今、僕のPCの壁紙もそれです(笑)

オススメですので、こちらだけでも、ぜひぜひ。

---------------------------------------------------------------------------------------------

【第2回 ウィークエンド・カフェ・デ・サイエンス(WEcafe)】

サイエンス・カフェのご案内

「アート×サイエンス 【珪藻カフェ】」~自然美はデザインよりも奇なり~

科学者のみが知るミクロの世界の芸術家、珪藻(けいそう)。

珪藻は、川、池、海、どこでも普通に見られる植物プランクトンの一種ですが、

ガラス質の殻に身を包んだその姿はとっても不思議。

その多彩な「かたち」からどんなことがわかるのか、

一緒に語り合ってみませんか?

珪藻化石がおりなす多彩な「かたち」に魅せられた女性研究者と、

その美しさ・不思議さについてお喋りしましょう!

【ゲ ス ト】珪藻化石研究者 齋藤めぐみ さん(国立科学博物館 地学研究部研究員)

ファシリテーター: 蓑田裕美(国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータ)

【開 催 日】 平成21年11月23日(月・祝日)17:00~19:00

【会 場】 ギャラリーコスモス(JR目黒駅西口から徒歩10分)

【参加費】500円(学生は無料)

【対象】大学生以上の方

※高校生以下の方の参加も可能です。お気軽にご相談ください

【申込〆切】1回目:2009年10月31日(土)、2回目:2009年11月8日(日)

【主 催】 ウィークエンド・カフェ・デ・サイエンス事務局、財団法人 武田計測先端知財団

【協 力】 国立科学博物館

◆ 詳しくはこちらをご覧下さい ◆

サイエンスカフェ公式HP: http://www.takeda-foundation.jp/cafew/index.html

スタッフブログ: http://blog.goo.ne.jp/wecafe/

今なら珪藻カフェ・オリジナルの壁紙/ケータイ待ち受け画像をプレゼント中!

2009年01月26日

モグラカフェを実施いたしましたー

去る1月18日に、国立科学博物館のサイエンスコミュニケータ養成実践講座にて、サイエンス・カフェを実施いたしました。

タイトルは

「モグラの穴からこんにちは ~世界一のモグラ研究者と語ろう~」

僕は、ファシリテータの一人としてちょっとお話のコーディネートをさせてもらいました。

ファシリテータとは、つまるところ、専門の先生と一般の人との間に立ってより良い「場」を作る人、という感じでしょうか。

具体的には、お客さんの興味を引くような話題を誘導したり、お客さんと先生とのコミュニケーションの機会を作ったりする、という感じです。

まぁ、口で言うほど上手くできたとは思えませんが、まずまずの合格点はもらえたんじゃないかという気はします。

アンケートでも、面白かったと答えてくれた方がほとんどだったので。

やってみて思ったのは、これはなかなかに奥が深いな、ということ。

テレビのようにただ面白い対談をするのでは、ファシリテータは駄目なんですよね。

折角お客さんと先生とが同じ場を共有しているのですから、それを最大限活用して、実りの多い場を作らなきゃいけないわけです。

さらに言えば、そんなコミュニケーションを通じて、ゲストとしてお呼びした先生にも何か得て帰ってもらうような場を作れるとベスト、というわけ。

まぁ、そんなところまでは全然出来ませんでしたけど。

とりあえず、3Eカフェの方でも一回くらいファシリテータをやってみたいなぁと思った今日この頃です。 続きを読む

タイトルは

「モグラの穴からこんにちは ~世界一のモグラ研究者と語ろう~」

僕は、ファシリテータの一人としてちょっとお話のコーディネートをさせてもらいました。

ファシリテータとは、つまるところ、専門の先生と一般の人との間に立ってより良い「場」を作る人、という感じでしょうか。

具体的には、お客さんの興味を引くような話題を誘導したり、お客さんと先生とのコミュニケーションの機会を作ったりする、という感じです。

まぁ、口で言うほど上手くできたとは思えませんが、まずまずの合格点はもらえたんじゃないかという気はします。

アンケートでも、面白かったと答えてくれた方がほとんどだったので。

やってみて思ったのは、これはなかなかに奥が深いな、ということ。

テレビのようにただ面白い対談をするのでは、ファシリテータは駄目なんですよね。

折角お客さんと先生とが同じ場を共有しているのですから、それを最大限活用して、実りの多い場を作らなきゃいけないわけです。

さらに言えば、そんなコミュニケーションを通じて、ゲストとしてお呼びした先生にも何か得て帰ってもらうような場を作れるとベスト、というわけ。

まぁ、そんなところまでは全然出来ませんでしたけど。

とりあえず、3Eカフェの方でも一回くらいファシリテータをやってみたいなぁと思った今日この頃です。 続きを読む

2008年09月01日

サイエンスコミュニケータへの第一歩?

どうも、ご無沙汰していました。しばらく、更新できずすみません…。

更新できなかった主な理由は、サイエンスコミュニケータ養成実践講座の最終課題でばたばたしたからです。

はい、言い訳です。ごめんなさい。

(こんなところで一ヶ月間学んできました)

何はともあれ、約一ヶ月間国立科学博物館で行っていたこの講座では、本当に様々なものを得ることができました。

情報だけでなく、同期とのつながりや、博物館での貴重な体験など、正直数え切れません。

でも、これがスタートなんだなとも痛感しました。

26日に、最終課題として自分の専門に関する内容を15分間お話したのですが、双方向のコミュニケーションには程遠い結果でした。

こちらからの一方的な伝達、つまり普通の発表ですら不完全という状態。

サイエンスを分かりやすく、かつ楽しく伝えるのがこんなに難しいとは。

口で言うのは簡単なんですけどね。

そして、自分の専門性の大切さも実感。

面白く、そして聞く価値のある話は、深い専門性からしか作れないということを身をもって知りました。

僕の専門は、「化学」。

どうやら彼とは一生のお付き合いになりそうです。

もっともっと勉強しないといけませんね。

筑波大学は8月で夏休みが終わり、今日から新学期です。

あっという間だったなぁ、夏休み。

更新できなかった主な理由は、サイエンスコミュニケータ養成実践講座の最終課題でばたばたしたからです。

はい、言い訳です。ごめんなさい。

(こんなところで一ヶ月間学んできました)

何はともあれ、約一ヶ月間国立科学博物館で行っていたこの講座では、本当に様々なものを得ることができました。

情報だけでなく、同期とのつながりや、博物館での貴重な体験など、正直数え切れません。

でも、これがスタートなんだなとも痛感しました。

26日に、最終課題として自分の専門に関する内容を15分間お話したのですが、双方向のコミュニケーションには程遠い結果でした。

こちらからの一方的な伝達、つまり普通の発表ですら不完全という状態。

サイエンスを分かりやすく、かつ楽しく伝えるのがこんなに難しいとは。

口で言うのは簡単なんですけどね。

そして、自分の専門性の大切さも実感。

面白く、そして聞く価値のある話は、深い専門性からしか作れないということを身をもって知りました。

僕の専門は、「化学」。

どうやら彼とは一生のお付き合いになりそうです。

もっともっと勉強しないといけませんね。

筑波大学は8月で夏休みが終わり、今日から新学期です。

あっという間だったなぁ、夏休み。

2008年08月07日

『わたしと博物館』

話は、幼稚園の頃から始まる。文字がまだ読めないようなときから、私は大の恐竜好きであった。母親いわく、当時私は図鑑に描いてある恐竜の名前をほぼ全て記憶していたらしい。文字が読めるようになったとたんにその記憶力は失われたのだが、それでも小学校中学年くらいまでは恐竜大好きな生活が続いていた。その頃は大真面目に「化石の発掘を仕事にしたい」とまで考えていたほどである。

両親は、そんな私をよく上野の国立科学博物館へ連れて行ってくれた。記憶はおぼろげにしか残っていないが、ティラノザウルスを始めとしたさまざまな恐竜の化石に興奮していたように思う。今思うと、そのような頃に生の化石を目にする機会に恵まれたからこそ、ここまで私は恐竜にのめりこめたのだろう。おかげさまで、全く別の分野に進んだ今でも恐竜の化石を見るとワクワクしてくる。国立科学博物館に出会ったおかげで自分の興味を伸ばすことができたのは、幸運だったと思う。

その後、しばらく私は博物館とは縁の無い生活を送ることとなる。小学校高学年になる頃から、興味関心が恐竜から離れていってしまったのである。博物館と再会したのは、それから約10年後、専門を化学に決めた大学生時代のことだった。

私は大学で、科学好きな友人達とよく行動を共にしていた。温泉旅行へ行くと、湯で10円玉を還元して盛り上がるような連中である(外から見ると気持ち悪い大学生だったのだと思う)。そんな友人に誘われて国立科学博物館の南極展へ行くことになり、私は博物館と再会を果たしたのだ。

南極展と、あと常設展も少し見て回ったのだが、正直驚きを隠せなかった。こんなに充実した、奥が深い場所だったのかと。しっかり展示を見ればかなり勉強できる内容であり、しかも視覚的にも訴える構成になっている。地球の自転を目で見ることができる「フーコーの振り子」、運動エネルギーが熱エネルギーに変わる現象を感じられる「ジュールの実験装置」……理系の大学生になってから見るからこそ、その内容の濃さが伝わってきた。

と同時に、中学・高校時代に来ていればどれだけ良かっただろうという後悔が沸き起こった。学校で教わっている内容を視覚的に理解し、興味を伸ばし、知識を深める要素がこんなにも多くあるとは。もっと早くこの場所に来ていれば、自分の科学に対する姿勢が変わっていたのではないかと感じたのである。

私は、比較的科学には恵まれた教育環境で育つことが出来ていたと感じている。ただ一つ心残りなのが、ここで述べた、博物館の魅力にもっと早く気付けていたら、という事だ。もし自分に子供ができたら、そのような機会をきちんと作ってあげたい。私にとっての恐竜のような「きっかけ」だけではない。科学を面白く感じる手助けになるような博物館との出会いを、させてあげたいと思う。まあ、先の話ではあるのだけども。

続きを読む

両親は、そんな私をよく上野の国立科学博物館へ連れて行ってくれた。記憶はおぼろげにしか残っていないが、ティラノザウルスを始めとしたさまざまな恐竜の化石に興奮していたように思う。今思うと、そのような頃に生の化石を目にする機会に恵まれたからこそ、ここまで私は恐竜にのめりこめたのだろう。おかげさまで、全く別の分野に進んだ今でも恐竜の化石を見るとワクワクしてくる。国立科学博物館に出会ったおかげで自分の興味を伸ばすことができたのは、幸運だったと思う。

その後、しばらく私は博物館とは縁の無い生活を送ることとなる。小学校高学年になる頃から、興味関心が恐竜から離れていってしまったのである。博物館と再会したのは、それから約10年後、専門を化学に決めた大学生時代のことだった。

私は大学で、科学好きな友人達とよく行動を共にしていた。温泉旅行へ行くと、湯で10円玉を還元して盛り上がるような連中である(外から見ると気持ち悪い大学生だったのだと思う)。そんな友人に誘われて国立科学博物館の南極展へ行くことになり、私は博物館と再会を果たしたのだ。

南極展と、あと常設展も少し見て回ったのだが、正直驚きを隠せなかった。こんなに充実した、奥が深い場所だったのかと。しっかり展示を見ればかなり勉強できる内容であり、しかも視覚的にも訴える構成になっている。地球の自転を目で見ることができる「フーコーの振り子」、運動エネルギーが熱エネルギーに変わる現象を感じられる「ジュールの実験装置」……理系の大学生になってから見るからこそ、その内容の濃さが伝わってきた。

と同時に、中学・高校時代に来ていればどれだけ良かっただろうという後悔が沸き起こった。学校で教わっている内容を視覚的に理解し、興味を伸ばし、知識を深める要素がこんなにも多くあるとは。もっと早くこの場所に来ていれば、自分の科学に対する姿勢が変わっていたのではないかと感じたのである。

私は、比較的科学には恵まれた教育環境で育つことが出来ていたと感じている。ただ一つ心残りなのが、ここで述べた、博物館の魅力にもっと早く気付けていたら、という事だ。もし自分に子供ができたら、そのような機会をきちんと作ってあげたい。私にとっての恐竜のような「きっかけ」だけではない。科学を面白く感じる手助けになるような博物館との出会いを、させてあげたいと思う。まあ、先の話ではあるのだけども。

続きを読む

2008年07月22日

今日から

上野の国立科学博物館に足しげく通います。

週3回くらいのペースで、8月末まで。お盆はお休みのようです。

前にも少し書きました、サイエンスコミュニケーター養成実践講座がいよいよ始まるのです。

近年、科学技術が目覚しい進歩を遂げましたが、それに伴ってそれらに対する不安感や新しい社会問題などが発生してきました。

それらを解決するためには、科学と社会の間にたって情報の橋渡しをする人が必要だよね、ということでこのような講座が用意されたとのこと。

このような動きは近年ところどころで出てきています。

有名どころとしては、大学では

・東京大学(科学技術インタープリター養成プログラム)

・北海道大学(科学技術コミュニケーター養成ユニット)

・早稲田大学(科学技術ジャーナリスト養成プログラム)

などです。

また、科学館、博物館では、僕が行く国立科学博物館以外ですと、

・日本科学未来館(科学コミュニケーター研修)

があります。(他にもあるとは思います。僕が知らないだけです。)

それぞれ微妙に内容が異なっていて、早稲田大学はジャーナリスト養成に特化しているのに対し、東大は「インタープリター(=通訳者、伝える人)」ともう少し広い範囲をイメージしてます。

また、北大は研究者と一般の人との相互のコミュニケーションを促す「コミュニケーター」養成をうたっています。ラジオ番組作りなんかもやってるそうです。

一方科学館や博物館では、展示という設備を活用してコミュニケーター養成を行っています。

そんな中で、僕はコミュニケーター養成講座に行きます。

コミュニケーションですから、研究の情報を一方的に伝えるのではありません。

同時に、一般の方が考えていることなどを研究者やコミュニケーター自身が受け取るわけです。

そしてそれに対してまたレスポンスをする。

それって、とても面白いと思うんです。

僕は理系の大学院生ですが、科学技術で全ての問題が解決できるとは思っていません。(当たり前か)

また、科学に基づいた決定が必ずしも社会として最善な選択ではない場合もある気がします。

でも、科学技術は色々な可能性を秘めているのも事実。

そんな「社会を良くする上での、科学の可能性と限界」を研究者と一般の方が共有できれば、もっといい世の中を作っていけると思うんですよね。

環境問題に関して言えば、実際の解決策を探るには研究者と一般の方が一緒に議論をしていく必要があります。

どうやって二酸化炭素排出量を半分にするかとか、隣の工場の煙をどうすれば良いかとか。

サイエンスコミュニケーターは、そんな新しい社会づくりのお手伝いが出来るんじゃないかと思います。

まぁ、そんなわけで、色々な経験を積んできたいと思います。

続きを読む

週3回くらいのペースで、8月末まで。お盆はお休みのようです。

前にも少し書きました、サイエンスコミュニケーター養成実践講座がいよいよ始まるのです。

近年、科学技術が目覚しい進歩を遂げましたが、それに伴ってそれらに対する不安感や新しい社会問題などが発生してきました。

それらを解決するためには、科学と社会の間にたって情報の橋渡しをする人が必要だよね、ということでこのような講座が用意されたとのこと。

このような動きは近年ところどころで出てきています。

有名どころとしては、大学では

・東京大学(科学技術インタープリター養成プログラム)

・北海道大学(科学技術コミュニケーター養成ユニット)

・早稲田大学(科学技術ジャーナリスト養成プログラム)

などです。

また、科学館、博物館では、僕が行く国立科学博物館以外ですと、

・日本科学未来館(科学コミュニケーター研修)

があります。(他にもあるとは思います。僕が知らないだけです。)

それぞれ微妙に内容が異なっていて、早稲田大学はジャーナリスト養成に特化しているのに対し、東大は「インタープリター(=通訳者、伝える人)」ともう少し広い範囲をイメージしてます。

また、北大は研究者と一般の人との相互のコミュニケーションを促す「コミュニケーター」養成をうたっています。ラジオ番組作りなんかもやってるそうです。

一方科学館や博物館では、展示という設備を活用してコミュニケーター養成を行っています。

そんな中で、僕はコミュニケーター養成講座に行きます。

コミュニケーションですから、研究の情報を一方的に伝えるのではありません。

同時に、一般の方が考えていることなどを研究者やコミュニケーター自身が受け取るわけです。

そしてそれに対してまたレスポンスをする。

それって、とても面白いと思うんです。

僕は理系の大学院生ですが、科学技術で全ての問題が解決できるとは思っていません。(当たり前か)

また、科学に基づいた決定が必ずしも社会として最善な選択ではない場合もある気がします。

でも、科学技術は色々な可能性を秘めているのも事実。

そんな「社会を良くする上での、科学の可能性と限界」を研究者と一般の方が共有できれば、もっといい世の中を作っていけると思うんですよね。

環境問題に関して言えば、実際の解決策を探るには研究者と一般の方が一緒に議論をしていく必要があります。

どうやって二酸化炭素排出量を半分にするかとか、隣の工場の煙をどうすれば良いかとか。

サイエンスコミュニケーターは、そんな新しい社会づくりのお手伝いが出来るんじゃないかと思います。

まぁ、そんなわけで、色々な経験を積んできたいと思います。

続きを読む

2008年07月03日

肩書きが増えます

この一週間は、久しぶりにテンションのアップダウンがありました。

詳細は書きませんけど、金曜・土曜とやる気が上がって、日曜に勘違いして、その後落ち込んで、火曜にはまたやる気が出てきました。

まぁ、結果オーライですかね。火曜の飲み会でアツく語ってくれたA君に感謝です。

ありがとう。

とりあえず、タイトルどおり肩書きが増えることが決まりました。

しかも2つ。

まぁ、どちらもまだ増えていませんが。

1つ目。この夏、国立科学博物館のサイエンスコミュニケーター養成実践講座に参加することが決まりました。

一日2~3コマ、延べ16日間の講座で、参加にあたっては3万円払うという本格的なコースです。

夏の上野で、座学と実践を通して「科学を面白く、分かりやすく伝える」ということを学んでくる予定。

去年から行きたいと思っていた講座だったので、選考をパスできてホント良かったです。

修了すると一応終了証をくれるということで、これが増える予定の肩書きの1つ目。

2つ目。近々、僕は3Eカフェの代表っぽい役職についてしまうようです。

今までは修士課程2年の先輩が取りまとめをされていたのですが、さすがにそろそろ修士論文を書くために実験しないとまずいということで、代替わりが行われることになりまして。

他のメンバーの諸々の事情を考慮した結果、僕に落ち着いた感じです。

活動の内容は前の代表の方が固めてくださったので、僕の仕事は活動の基盤を作ることですかね。

ちょっと頑張ってみようと思っている今日この頃です。

環境問題をより良く解決していくために、環境科学を分かりやすく伝えたい!ということを目標としている僕にとっては、どちらも良い経験になるのではないかと思っています。

丁度、一学期が終わり授業の嵐も落ち着いたところ。

タイミング的にはベストな気がします。

大学院生活の第2幕も面白くなりそうです。

このブログにも、これらの経験を反映できるように頑張ります。

あ、もちろん大学院生ですから研究もしますよちゃんと。

そうでないと、本末転倒です。

今月の25日には学会で口頭発表ありますし…。 続きを読む

2008年06月03日

3Eカフェを終えて-可能性と課題

去年の12月に、筑波大学で「つくば3Eフォーラム」というものが開催されました。

3Eとは、環境(Environment)、エネルギー(Energy)、経済(Economy)の頭文字の3つのEのこと。

このフォーラムの目標はずばり

『つくば市で2030年までにCO2排出量を50%削減しよう!』

これを、つくば市と筑波大学、周辺の研究機関の協働により達成しようという壮大な計画が、実は進行中なのです。

でも、地球温暖化って、それらの機関だけが頑張れば解決できるものでは無いですよね。

解決には必ずライフスタイルの変化が伴いますし、なにより未来の社会を作るという作業を行政や研究機関にまかせっきりにして良い結果になるとは限りません。

市民、行政、研究者、企業などが意見を交換し、未来のイメージを共有していくことが、脱温暖化社会の構築には必要なわけです。

そのような色んな人たちをつなぎ、意見交換をする場を用意しようというコンセプトで企画されたのが、タイトルにある「3Eカフェ」。

僕も少し前から企画運営に関わっていたのですが、去る6月1日に第二回3Eカフェが無事終了しまして、今回はそれについてのエントリになります。

続きを読む

3Eとは、環境(Environment)、エネルギー(Energy)、経済(Economy)の頭文字の3つのEのこと。

このフォーラムの目標はずばり

『つくば市で2030年までにCO2排出量を50%削減しよう!』

これを、つくば市と筑波大学、周辺の研究機関の協働により達成しようという壮大な計画が、実は進行中なのです。

でも、地球温暖化って、それらの機関だけが頑張れば解決できるものでは無いですよね。

解決には必ずライフスタイルの変化が伴いますし、なにより未来の社会を作るという作業を行政や研究機関にまかせっきりにして良い結果になるとは限りません。

市民、行政、研究者、企業などが意見を交換し、未来のイメージを共有していくことが、脱温暖化社会の構築には必要なわけです。

そのような色んな人たちをつなぎ、意見交換をする場を用意しようというコンセプトで企画されたのが、タイトルにある「3Eカフェ」。

僕も少し前から企画運営に関わっていたのですが、去る6月1日に第二回3Eカフェが無事終了しまして、今回はそれについてのエントリになります。

続きを読む