2011年03月21日

つくばでの内部被曝の量を見積もってみた

福島第一原発の事故の影響で、つくばでも、放射性物質が検出されているとの調査結果が複数の機関から出されました。

つまり、多かれ少なかれ、内部被曝をしてしまう、ということですが、それではその量はどれくらいなのだろう、どれほど危ないだろう、という事を概算してみました。

なお、私は化学系の修士卒であり、ある程度放射性物質に関する知識はありますが、放射線の健康影響のプロではありません。

自分が信頼できると判断した情報元をベースに、大丈夫だろうと考え、算出をしました。

要所要所に、材料となるサイトを明記しましたので、おかしいと感じた場合は適宜参照してください。

そして、間違いがあった場合は指摘していただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

○概要

2011年3月15日~17日のつくばの放射性物質の大気中濃度が1年間続いた場合の、生涯体内被曝量を概算しました。結論としては、多く見積もっても、成人ではおよそ2mSv(ミリシーベルト)でした。これは、一年間に浴びる平均的な放射線量 2.4mSv程度の量を数十年かけて浴びる、ということです。日本-ニューヨーク間を飛行機で一往復すると0.2mSvの放射線をあびるそうなので、およそ10回分に相当します。

飛行機による被曝量についてはこちら→http://www.nirs.go.jp/research/jiscard/information/daily.html

そのため、心配するほどのことではない、ということが分かります。

以下、少しややこしいですが、求めた過程を示します。

○算出の過程

1) 測定データ

高エネルギー加速器研究機構のWEBサイト http://bit.ly/dJ28mt にあった4つの観測データのうち、一番多く放射性物質が検出された、3/15 14:39-17:34 の結果を使いました。いくつか放射性物質の種類がありますが、量が多いヨウ素131とテルル132のみ計算しました(他のものは、桁が違うので大筋の結論には影響しないと考え割愛)。

2) 体内に取り込む放射性物質の量の見積もり

一日に20立方メートルの空気を吸うと考えると、表の値は立法センチメートル単位なので、その数値に×100,000(修正6/6)1,000,000×20をすれば求められます。すると、一日当たり600Bq(ベクレル)のヨウ素131と、400Bqのテルル132を体内に取り入れることがわかります。3月15日の状況が一年間続いたとすると、取り込む量はホウ素131が219,000Bq分、テルル132が146,000Bq分となります。

※Bqは、正しくは「1秒あたりに放出される放射線の量」なので、見出しにはちょっと語弊がありますが、本質的な意味は同じと考えてこのようなタイトルをつけました。

3) 放射性物質の種類ごとの、半減期や影響度の差異を反映

2)で求めた数値に、「実効線量係数」というものをかけます。これで、放射性物質を体内に取り入れた場合の一生涯の被曝量(預託実効線量)が求められます。この値は、放射性物質の種類と、取り込む経路によって値が決められています。一覧はこちら http://bit.ly/hGA0Kq

※実効線量係数は、半減期も考慮されて決められているので、かけるだけで内部被曝の量の見積もりができます。

表によると、実効線量係数はヨウ素131-吸入で7.4×10^-9 (Sv/Bq)、テルル132-吸入で2.0×10^-9 (Sv/Bq)なので、これを前出の数字とかけると、ヨウ素131が1.62 mSv 、テルル132が0.292 mSv になります。合計で1.912 mSvとなり、最初の結論が出ます。

4) 補足

a. 茨城県では、3/16の12:00ごろに、それまでの5倍ほど多い放射線が検出されました http://plixi.com/p/85695021 が、万が一この量が一年間続いたとしても、生涯の体内被曝量は10 mSv以下です。国際放射線防護協会の勧告では、ヨウ素131由来の年間許容量を50 mSvと定めており、これと比べてかなり小さい数値になってます(ただし、放射性物質の種類によって許容量は異なるのでご注意を。それでも問題ないと思いますが)。

b. 小児は、もっと放射線に対して弱いのですが、ここでは算出していません(情報がすぐには見つけられなかったため……すみません)。時間が取れれば、追記します。

c. 実際は、一年間もこの状態が続くとは考えにくいですので、かなり厳しく見積もった値です。

以上です。

はじめにも書きましたが、間違っている点などを見つけてくださった方は、ぜひご連絡をお願いします!

よろしくお願いします。

2011/06/06 追記

コメントで指摘していただいた、数値のミスを修正しました(100,000→1,000,000)。

書き込んでくださっているように、表記は間違えてしまったのですが、

計算結果は合っています。

つまり、多かれ少なかれ、内部被曝をしてしまう、ということですが、それではその量はどれくらいなのだろう、どれほど危ないだろう、という事を概算してみました。

なお、私は化学系の修士卒であり、ある程度放射性物質に関する知識はありますが、放射線の健康影響のプロではありません。

自分が信頼できると判断した情報元をベースに、大丈夫だろうと考え、算出をしました。

要所要所に、材料となるサイトを明記しましたので、おかしいと感じた場合は適宜参照してください。

そして、間違いがあった場合は指摘していただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

○概要

2011年3月15日~17日のつくばの放射性物質の大気中濃度が1年間続いた場合の、生涯体内被曝量を概算しました。結論としては、多く見積もっても、成人ではおよそ2mSv(ミリシーベルト)でした。これは、一年間に浴びる平均的な放射線量 2.4mSv程度の量を数十年かけて浴びる、ということです。日本-ニューヨーク間を飛行機で一往復すると0.2mSvの放射線をあびるそうなので、およそ10回分に相当します。

飛行機による被曝量についてはこちら→http://www.nirs.go.jp/research/jiscard/information/daily.html

そのため、心配するほどのことではない、ということが分かります。

以下、少しややこしいですが、求めた過程を示します。

○算出の過程

1) 測定データ

高エネルギー加速器研究機構のWEBサイト http://bit.ly/dJ28mt にあった4つの観測データのうち、一番多く放射性物質が検出された、3/15 14:39-17:34 の結果を使いました。いくつか放射性物質の種類がありますが、量が多いヨウ素131とテルル132のみ計算しました(他のものは、桁が違うので大筋の結論には影響しないと考え割愛)。

2) 体内に取り込む放射性物質の量の見積もり

一日に20立方メートルの空気を吸うと考えると、表の値は立法センチメートル単位なので、その数値に×

※Bqは、正しくは「1秒あたりに放出される放射線の量」なので、見出しにはちょっと語弊がありますが、本質的な意味は同じと考えてこのようなタイトルをつけました。

3) 放射性物質の種類ごとの、半減期や影響度の差異を反映

2)で求めた数値に、「実効線量係数」というものをかけます。これで、放射性物質を体内に取り入れた場合の一生涯の被曝量(預託実効線量)が求められます。この値は、放射性物質の種類と、取り込む経路によって値が決められています。一覧はこちら http://bit.ly/hGA0Kq

※実効線量係数は、半減期も考慮されて決められているので、かけるだけで内部被曝の量の見積もりができます。

表によると、実効線量係数はヨウ素131-吸入で7.4×10^-9 (Sv/Bq)、テルル132-吸入で2.0×10^-9 (Sv/Bq)なので、これを前出の数字とかけると、ヨウ素131が1.62 mSv 、テルル132が0.292 mSv になります。合計で1.912 mSvとなり、最初の結論が出ます。

4) 補足

a. 茨城県では、3/16の12:00ごろに、それまでの5倍ほど多い放射線が検出されました http://plixi.com/p/85695021 が、万が一この量が一年間続いたとしても、生涯の体内被曝量は10 mSv以下です。国際放射線防護協会の勧告では、ヨウ素131由来の年間許容量を50 mSvと定めており、これと比べてかなり小さい数値になってます(ただし、放射性物質の種類によって許容量は異なるのでご注意を。それでも問題ないと思いますが)。

b. 小児は、もっと放射線に対して弱いのですが、ここでは算出していません(情報がすぐには見つけられなかったため……すみません)。時間が取れれば、追記します。

c. 実際は、一年間もこの状態が続くとは考えにくいですので、かなり厳しく見積もった値です。

以上です。

はじめにも書きましたが、間違っている点などを見つけてくださった方は、ぜひご連絡をお願いします!

よろしくお願いします。

2011/06/06 追記

コメントで指摘していただいた、数値のミスを修正しました(100,000→1,000,000)。

書き込んでくださっているように、表記は間違えてしまったのですが、

計算結果は合っています。

2009年10月15日

アート×サイエンス ~珪藻(ケイソウ)カフェ~

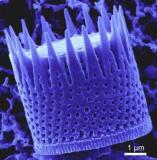

これ、何の写真だと思いますか?

実はこれ、珪藻(けいそう)という生き物の写真なんです!

(これは化石の写真なので、正確には生き物「だった」ですが…)

こんなヘンテコな形をした生き物、実は、1億数千年前から今に至るまで、

世界中に生息しているそうです。

そんなトリッキーな形に魅せられてしまった研究者と、形から広がる

サイエンスの話をしてみませんか?

……ということで、サイエンスカフェのご案内です。

当日は、僕もスタッフとして参加予定です。

なお、HPでは特製の珪藻化石壁紙がダウンロードできます。

今、僕のPCの壁紙もそれです(笑)

オススメですので、こちらだけでも、ぜひぜひ。

---------------------------------------------------------------------------------------------

【第2回 ウィークエンド・カフェ・デ・サイエンス(WEcafe)】

サイエンス・カフェのご案内

「アート×サイエンス 【珪藻カフェ】」~自然美はデザインよりも奇なり~

科学者のみが知るミクロの世界の芸術家、珪藻(けいそう)。

珪藻は、川、池、海、どこでも普通に見られる植物プランクトンの一種ですが、

ガラス質の殻に身を包んだその姿はとっても不思議。

その多彩な「かたち」からどんなことがわかるのか、

一緒に語り合ってみませんか?

珪藻化石がおりなす多彩な「かたち」に魅せられた女性研究者と、

その美しさ・不思議さについてお喋りしましょう!

【ゲ ス ト】珪藻化石研究者 齋藤めぐみ さん(国立科学博物館 地学研究部研究員)

ファシリテーター: 蓑田裕美(国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータ)

【開 催 日】 平成21年11月23日(月・祝日)17:00~19:00

【会 場】 ギャラリーコスモス(JR目黒駅西口から徒歩10分)

【参加費】500円(学生は無料)

【対象】大学生以上の方

※高校生以下の方の参加も可能です。お気軽にご相談ください

【申込〆切】1回目:2009年10月31日(土)、2回目:2009年11月8日(日)

【主 催】 ウィークエンド・カフェ・デ・サイエンス事務局、財団法人 武田計測先端知財団

【協 力】 国立科学博物館

◆ 詳しくはこちらをご覧下さい ◆

サイエンスカフェ公式HP: http://www.takeda-foundation.jp/cafew/index.html

スタッフブログ: http://blog.goo.ne.jp/wecafe/

今なら珪藻カフェ・オリジナルの壁紙/ケータイ待ち受け画像をプレゼント中!

2009年01月26日

モグラカフェを実施いたしましたー

去る1月18日に、国立科学博物館のサイエンスコミュニケータ養成実践講座にて、サイエンス・カフェを実施いたしました。

タイトルは

「モグラの穴からこんにちは ~世界一のモグラ研究者と語ろう~」

僕は、ファシリテータの一人としてちょっとお話のコーディネートをさせてもらいました。

ファシリテータとは、つまるところ、専門の先生と一般の人との間に立ってより良い「場」を作る人、という感じでしょうか。

具体的には、お客さんの興味を引くような話題を誘導したり、お客さんと先生とのコミュニケーションの機会を作ったりする、という感じです。

まぁ、口で言うほど上手くできたとは思えませんが、まずまずの合格点はもらえたんじゃないかという気はします。

アンケートでも、面白かったと答えてくれた方がほとんどだったので。

やってみて思ったのは、これはなかなかに奥が深いな、ということ。

テレビのようにただ面白い対談をするのでは、ファシリテータは駄目なんですよね。

折角お客さんと先生とが同じ場を共有しているのですから、それを最大限活用して、実りの多い場を作らなきゃいけないわけです。

さらに言えば、そんなコミュニケーションを通じて、ゲストとしてお呼びした先生にも何か得て帰ってもらうような場を作れるとベスト、というわけ。

まぁ、そんなところまでは全然出来ませんでしたけど。

とりあえず、3Eカフェの方でも一回くらいファシリテータをやってみたいなぁと思った今日この頃です。 続きを読む

タイトルは

「モグラの穴からこんにちは ~世界一のモグラ研究者と語ろう~」

僕は、ファシリテータの一人としてちょっとお話のコーディネートをさせてもらいました。

ファシリテータとは、つまるところ、専門の先生と一般の人との間に立ってより良い「場」を作る人、という感じでしょうか。

具体的には、お客さんの興味を引くような話題を誘導したり、お客さんと先生とのコミュニケーションの機会を作ったりする、という感じです。

まぁ、口で言うほど上手くできたとは思えませんが、まずまずの合格点はもらえたんじゃないかという気はします。

アンケートでも、面白かったと答えてくれた方がほとんどだったので。

やってみて思ったのは、これはなかなかに奥が深いな、ということ。

テレビのようにただ面白い対談をするのでは、ファシリテータは駄目なんですよね。

折角お客さんと先生とが同じ場を共有しているのですから、それを最大限活用して、実りの多い場を作らなきゃいけないわけです。

さらに言えば、そんなコミュニケーションを通じて、ゲストとしてお呼びした先生にも何か得て帰ってもらうような場を作れるとベスト、というわけ。

まぁ、そんなところまでは全然出来ませんでしたけど。

とりあえず、3Eカフェの方でも一回くらいファシリテータをやってみたいなぁと思った今日この頃です。 続きを読む

2008年12月03日

12/4は環境コミュニケーションを考えてみては?

書いてないにもほどがありますね。ご無沙汰しています。

そして、久しぶりの記事が宣伝です。

前にもちらっと書きましたが、3E cafe プロジェクトチームという団体の代表っぽいことをやっているのですが、その団体主催のイベント「第4回つくば3Eカフェ」が12月4日にあります!

環境問題に関する話題を聞き、いろんな人同士で意見を交わし交流を深めてもらおうというこのイベント、今回のテーマは

「環境コミュニケーションビジネス」

です。

まぁ、ぶっちゃけこれだけ聞いても良く意味が分からないですね。

今大企業は、社会貢献活動の一環として環境保全活動などを行い、そしてそれらをちゃんと一般の人や株主にコミュニケーションしていくことが求められています。(たぶん)

この「環境活動に関する情報の伝達」や、その一歩前の「環境活動」のあたりが「環境コミュニケーション」です。

そこに着目したビジネスのお話を伺おう、というのが、今回のつくば3Eカフェのねらいとなります。

実は、スタッフが当初考えていた以上の大物ゲストに来ていただけることになってます。

その大物ゲストとは、博報堂DYメディアパートナーズで「環境コミュニケーションマネジャー」として働かれている川廷(かわてい)氏。

業界では大物らしく、Webで検索しても幾つかサイトが出てくるような方です。

環境コミュニケーションというビジネスについて、興味深いお話が聞けること請け合いかと思います!

ということで、つくばにいらっしゃる方はぜひぜひお越しください。

以下に概要も載せておきます。

それでは。

---------------------------------------------------------------------------

「3Eカフェ」は、“3E”=環境・エネルギー・経済 に関わるゲストを

招いたトークショーとともに、さまざまな参加者同士の交流を行い、

つくばの将来像について語り合う企画です。

今回のゲストは・・・

「博報堂DYメディアパートナーズ」で環境コミュニケーションのビジネスを

指揮すると同時に、写真家としても活躍されている川廷昌弘さん!

そして、業界最大手企業や省庁を相手にプロデュース・アドバイスを行う

「環境/CSRコミュニケーションプロデューサー」の杉浦正吾さん!

現代のビジネス界において「環境」の持つ意味とは・・・?

お二人の"ギョーカイ人"による、社会人候補生必見のトークイベントをプレゼント。

社会人としてのエコ感覚が身につくこと間違いなしです!

そして、当日は”日本最大級の環境展示会”「エコプロダクツ2008」に出展する

筑波大のグループ、「環境コミュニケーションラボ」からのプレゼンテーションも行います!

<日時・会場>

12月4日(木)18:20-20:30

体芸5C棟212ラウンジ(通称“体バチ”)にて

参加費100円

――お茶・お菓子をご用意しています。終了後は懇親会も!

主催:3Ecafeプロジェクトチーム

Mail: t3e-cafe[@]sakura.cc.tsukuba.ac.jp

協力:筑波大学環境コミュニケーションラボ

後援:つくば3Eフォーラム

詳細はブログhttp://t3ecafe.tsukuba.ch/や図書館入り口のチラシをご覧ください!

そして、久しぶりの記事が宣伝です。

前にもちらっと書きましたが、3E cafe プロジェクトチームという団体の代表っぽいことをやっているのですが、その団体主催のイベント「第4回つくば3Eカフェ」が12月4日にあります!

環境問題に関する話題を聞き、いろんな人同士で意見を交わし交流を深めてもらおうというこのイベント、今回のテーマは

「環境コミュニケーションビジネス」

です。

まぁ、ぶっちゃけこれだけ聞いても良く意味が分からないですね。

今大企業は、社会貢献活動の一環として環境保全活動などを行い、そしてそれらをちゃんと一般の人や株主にコミュニケーションしていくことが求められています。(たぶん)

この「環境活動に関する情報の伝達」や、その一歩前の「環境活動」のあたりが「環境コミュニケーション」です。

そこに着目したビジネスのお話を伺おう、というのが、今回のつくば3Eカフェのねらいとなります。

実は、スタッフが当初考えていた以上の大物ゲストに来ていただけることになってます。

その大物ゲストとは、博報堂DYメディアパートナーズで「環境コミュニケーションマネジャー」として働かれている川廷(かわてい)氏。

業界では大物らしく、Webで検索しても幾つかサイトが出てくるような方です。

環境コミュニケーションというビジネスについて、興味深いお話が聞けること請け合いかと思います!

ということで、つくばにいらっしゃる方はぜひぜひお越しください。

以下に概要も載せておきます。

それでは。

---------------------------------------------------------------------------

---*☆第4回3Eカフェ★*---

~Environment,Energy,Economy~

テーマ「『環境』って、ビジネスチャンス!」

―環境省・大手広告会社・メディアetc.“ギョーカイ”のエコ話―

~Environment,Energy,Economy~

テーマ「『環境』って、ビジネスチャンス!」

―環境省・大手広告会社・メディアetc.“ギョーカイ”のエコ話―

「3Eカフェ」は、“3E”=環境・エネルギー・経済 に関わるゲストを

招いたトークショーとともに、さまざまな参加者同士の交流を行い、

つくばの将来像について語り合う企画です。

今回のゲストは・・・

「博報堂DYメディアパートナーズ」で環境コミュニケーションのビジネスを

指揮すると同時に、写真家としても活躍されている川廷昌弘さん!

そして、業界最大手企業や省庁を相手にプロデュース・アドバイスを行う

「環境/CSRコミュニケーションプロデューサー」の杉浦正吾さん!

現代のビジネス界において「環境」の持つ意味とは・・・?

お二人の"ギョーカイ人"による、社会人候補生必見のトークイベントをプレゼント。

社会人としてのエコ感覚が身につくこと間違いなしです!

そして、当日は”日本最大級の環境展示会”「エコプロダクツ2008」に出展する

筑波大のグループ、「環境コミュニケーションラボ」からのプレゼンテーションも行います!

<日時・会場>

12月4日(木)18:20-20:30

体芸5C棟212ラウンジ(通称“体バチ”)にて

参加費100円

――お茶・お菓子をご用意しています。終了後は懇親会も!

主催:3Ecafeプロジェクトチーム

Mail: t3e-cafe[@]sakura.cc.tsukuba.ac.jp

協力:筑波大学環境コミュニケーションラボ

後援:つくば3Eフォーラム

詳細はブログhttp://t3ecafe.tsukuba.ch/や図書館入り口のチラシをご覧ください!

2008年09月23日

メタミドホス米はなぜ「危ない」のか その1

こんにちは、ご無沙汰しております。

三笠フーズの不正転売に端を発した事故米事件も、ようやく沈静化してきましたね。

本来食用でないものを転売して利益を出すなんて、ちょっと許しがたいです。というか、詐欺ですよね。

農水省のチェック機能も改善していく事を期待します。

ところで、この事故米、実際にはどれくらい危ないんでしょうか。

今回は、それを2回にわたって検証してみたいと思います。

なおここでは、メタミドホス米に限って議論します。

また、これだけで事件全体を評価しようと考えているわけではありません。

あくまでも「食べたらどうなるか」という点を考えてみるだけですので、よろしくお願いします。

●メタミドホスの毒性は?

食品安全委員会では、メタミドホスの一日摂取許容量を0.0006mg/kg体重/日と定めています。

この「一日摂取許容量」とは、「この量を毎日一生涯食べ続けても、人間の健康に影響が出ない量」です。

ただし、上の数字は「体重1kgあたり」で示してあるのでご注意ください。

つまり、体重60kgの人なら

0.0006×60=0.036

ですので、

一日あたり0.036mgまでなら、一生メタミドホスを食べても健康に影響が出ない

というわけです。

このような化学物質の毒性は、人では試験できませんから、動物実験によって確かめられます。

メタミドホスの場合、ラットやマウス、イヌ、ウサギなどで実験されていたみたいです。

動物や調べる項目によって結果が異なるのですが、その中で最もメタミドホスに敏感に反応したのはイヌで、その無毒性量は0.06mg/kg体重/日でした。

その0.06mg/kg体重/日という値を、念のためさらに100倍厳しくした0.0006mg/kg体重/日が、人におけるメタミドホスの一日摂取許容量というわけです。

このような理屈で決めらているため、体重60kgの人なら、0.036mg以下であればメタミドホスの摂取は無害である、と自信を持って言うことができます。

●事故米から摂取するメタミドホスの量は?

では、今回の事故米を食べるとどれくらいメタミドホスを摂取することになるのでしょうか。

検出されたメタミドホスの濃度は、基準の2倍から6倍、0.02~0.06ppmとのことでした。

ppmは百万分率のことで、1ppm=0.0001%です。

0.06ppmなら、1kgのお米に0.06mgのメタミドホスが入っている、ということになります。

なので、基準値の6倍(0.06ppm)のメタミドホスが入った米3合(450g)を一日で食べると、、

0.06mg×0.45=0.027mg

という量のメタミドホスを摂取する、ということになります。

これは、先ほど求めた体重60kgの人の量よりも少ないので、

どうやら今回のメタミドホス米は無害である

ということが言えそうです。

ここでは、見つかったメタミドホス米のうち、一番濃度の高いものを使って計算しました。

また、一日3合食べるという、比較的大食いな人を想定してます。

たぶん、一生涯これだけの量のメタミドホス米を食べ続けるのは、やろうと思っても難しいでしょうねぇ。

(つづく)

三笠フーズの不正転売に端を発した事故米事件も、ようやく沈静化してきましたね。

本来食用でないものを転売して利益を出すなんて、ちょっと許しがたいです。というか、詐欺ですよね。

農水省のチェック機能も改善していく事を期待します。

ところで、この事故米、実際にはどれくらい危ないんでしょうか。

今回は、それを2回にわたって検証してみたいと思います。

なおここでは、メタミドホス米に限って議論します。

また、これだけで事件全体を評価しようと考えているわけではありません。

あくまでも「食べたらどうなるか」という点を考えてみるだけですので、よろしくお願いします。

●メタミドホスの毒性は?

食品安全委員会では、メタミドホスの一日摂取許容量を0.0006mg/kg体重/日と定めています。

この「一日摂取許容量」とは、「この量を毎日一生涯食べ続けても、人間の健康に影響が出ない量」です。

ただし、上の数字は「体重1kgあたり」で示してあるのでご注意ください。

つまり、体重60kgの人なら

0.0006×60=0.036

ですので、

一日あたり0.036mgまでなら、一生メタミドホスを食べても健康に影響が出ない

というわけです。

このような化学物質の毒性は、人では試験できませんから、動物実験によって確かめられます。

メタミドホスの場合、ラットやマウス、イヌ、ウサギなどで実験されていたみたいです。

動物や調べる項目によって結果が異なるのですが、その中で最もメタミドホスに敏感に反応したのはイヌで、その無毒性量は0.06mg/kg体重/日でした。

その0.06mg/kg体重/日という値を、念のためさらに100倍厳しくした0.0006mg/kg体重/日が、人におけるメタミドホスの一日摂取許容量というわけです。

このような理屈で決めらているため、体重60kgの人なら、0.036mg以下であればメタミドホスの摂取は無害である、と自信を持って言うことができます。

●事故米から摂取するメタミドホスの量は?

では、今回の事故米を食べるとどれくらいメタミドホスを摂取することになるのでしょうか。

検出されたメタミドホスの濃度は、基準の2倍から6倍、0.02~0.06ppmとのことでした。

ppmは百万分率のことで、1ppm=0.0001%です。

0.06ppmなら、1kgのお米に0.06mgのメタミドホスが入っている、ということになります。

なので、基準値の6倍(0.06ppm)のメタミドホスが入った米3合(450g)を一日で食べると、、

0.06mg×0.45=0.027mg

という量のメタミドホスを摂取する、ということになります。

これは、先ほど求めた体重60kgの人の量よりも少ないので、

どうやら今回のメタミドホス米は無害である

ということが言えそうです。

ここでは、見つかったメタミドホス米のうち、一番濃度の高いものを使って計算しました。

また、一日3合食べるという、比較的大食いな人を想定してます。

たぶん、一生涯これだけの量のメタミドホス米を食べ続けるのは、やろうと思っても難しいでしょうねぇ。

(つづく)

2008年09月01日

サイエンスコミュニケータへの第一歩?

どうも、ご無沙汰していました。しばらく、更新できずすみません…。

更新できなかった主な理由は、サイエンスコミュニケータ養成実践講座の最終課題でばたばたしたからです。

はい、言い訳です。ごめんなさい。

(こんなところで一ヶ月間学んできました)

何はともあれ、約一ヶ月間国立科学博物館で行っていたこの講座では、本当に様々なものを得ることができました。

情報だけでなく、同期とのつながりや、博物館での貴重な体験など、正直数え切れません。

でも、これがスタートなんだなとも痛感しました。

26日に、最終課題として自分の専門に関する内容を15分間お話したのですが、双方向のコミュニケーションには程遠い結果でした。

こちらからの一方的な伝達、つまり普通の発表ですら不完全という状態。

サイエンスを分かりやすく、かつ楽しく伝えるのがこんなに難しいとは。

口で言うのは簡単なんですけどね。

そして、自分の専門性の大切さも実感。

面白く、そして聞く価値のある話は、深い専門性からしか作れないということを身をもって知りました。

僕の専門は、「化学」。

どうやら彼とは一生のお付き合いになりそうです。

もっともっと勉強しないといけませんね。

筑波大学は8月で夏休みが終わり、今日から新学期です。

あっという間だったなぁ、夏休み。

更新できなかった主な理由は、サイエンスコミュニケータ養成実践講座の最終課題でばたばたしたからです。

はい、言い訳です。ごめんなさい。

(こんなところで一ヶ月間学んできました)

何はともあれ、約一ヶ月間国立科学博物館で行っていたこの講座では、本当に様々なものを得ることができました。

情報だけでなく、同期とのつながりや、博物館での貴重な体験など、正直数え切れません。

でも、これがスタートなんだなとも痛感しました。

26日に、最終課題として自分の専門に関する内容を15分間お話したのですが、双方向のコミュニケーションには程遠い結果でした。

こちらからの一方的な伝達、つまり普通の発表ですら不完全という状態。

サイエンスを分かりやすく、かつ楽しく伝えるのがこんなに難しいとは。

口で言うのは簡単なんですけどね。

そして、自分の専門性の大切さも実感。

面白く、そして聞く価値のある話は、深い専門性からしか作れないということを身をもって知りました。

僕の専門は、「化学」。

どうやら彼とは一生のお付き合いになりそうです。

もっともっと勉強しないといけませんね。

筑波大学は8月で夏休みが終わり、今日から新学期です。

あっという間だったなぁ、夏休み。

2008年08月07日

『わたしと博物館』

話は、幼稚園の頃から始まる。文字がまだ読めないようなときから、私は大の恐竜好きであった。母親いわく、当時私は図鑑に描いてある恐竜の名前をほぼ全て記憶していたらしい。文字が読めるようになったとたんにその記憶力は失われたのだが、それでも小学校中学年くらいまでは恐竜大好きな生活が続いていた。その頃は大真面目に「化石の発掘を仕事にしたい」とまで考えていたほどである。

両親は、そんな私をよく上野の国立科学博物館へ連れて行ってくれた。記憶はおぼろげにしか残っていないが、ティラノザウルスを始めとしたさまざまな恐竜の化石に興奮していたように思う。今思うと、そのような頃に生の化石を目にする機会に恵まれたからこそ、ここまで私は恐竜にのめりこめたのだろう。おかげさまで、全く別の分野に進んだ今でも恐竜の化石を見るとワクワクしてくる。国立科学博物館に出会ったおかげで自分の興味を伸ばすことができたのは、幸運だったと思う。

その後、しばらく私は博物館とは縁の無い生活を送ることとなる。小学校高学年になる頃から、興味関心が恐竜から離れていってしまったのである。博物館と再会したのは、それから約10年後、専門を化学に決めた大学生時代のことだった。

私は大学で、科学好きな友人達とよく行動を共にしていた。温泉旅行へ行くと、湯で10円玉を還元して盛り上がるような連中である(外から見ると気持ち悪い大学生だったのだと思う)。そんな友人に誘われて国立科学博物館の南極展へ行くことになり、私は博物館と再会を果たしたのだ。

南極展と、あと常設展も少し見て回ったのだが、正直驚きを隠せなかった。こんなに充実した、奥が深い場所だったのかと。しっかり展示を見ればかなり勉強できる内容であり、しかも視覚的にも訴える構成になっている。地球の自転を目で見ることができる「フーコーの振り子」、運動エネルギーが熱エネルギーに変わる現象を感じられる「ジュールの実験装置」……理系の大学生になってから見るからこそ、その内容の濃さが伝わってきた。

と同時に、中学・高校時代に来ていればどれだけ良かっただろうという後悔が沸き起こった。学校で教わっている内容を視覚的に理解し、興味を伸ばし、知識を深める要素がこんなにも多くあるとは。もっと早くこの場所に来ていれば、自分の科学に対する姿勢が変わっていたのではないかと感じたのである。

私は、比較的科学には恵まれた教育環境で育つことが出来ていたと感じている。ただ一つ心残りなのが、ここで述べた、博物館の魅力にもっと早く気付けていたら、という事だ。もし自分に子供ができたら、そのような機会をきちんと作ってあげたい。私にとっての恐竜のような「きっかけ」だけではない。科学を面白く感じる手助けになるような博物館との出会いを、させてあげたいと思う。まあ、先の話ではあるのだけども。

続きを読む

両親は、そんな私をよく上野の国立科学博物館へ連れて行ってくれた。記憶はおぼろげにしか残っていないが、ティラノザウルスを始めとしたさまざまな恐竜の化石に興奮していたように思う。今思うと、そのような頃に生の化石を目にする機会に恵まれたからこそ、ここまで私は恐竜にのめりこめたのだろう。おかげさまで、全く別の分野に進んだ今でも恐竜の化石を見るとワクワクしてくる。国立科学博物館に出会ったおかげで自分の興味を伸ばすことができたのは、幸運だったと思う。

その後、しばらく私は博物館とは縁の無い生活を送ることとなる。小学校高学年になる頃から、興味関心が恐竜から離れていってしまったのである。博物館と再会したのは、それから約10年後、専門を化学に決めた大学生時代のことだった。

私は大学で、科学好きな友人達とよく行動を共にしていた。温泉旅行へ行くと、湯で10円玉を還元して盛り上がるような連中である(外から見ると気持ち悪い大学生だったのだと思う)。そんな友人に誘われて国立科学博物館の南極展へ行くことになり、私は博物館と再会を果たしたのだ。

南極展と、あと常設展も少し見て回ったのだが、正直驚きを隠せなかった。こんなに充実した、奥が深い場所だったのかと。しっかり展示を見ればかなり勉強できる内容であり、しかも視覚的にも訴える構成になっている。地球の自転を目で見ることができる「フーコーの振り子」、運動エネルギーが熱エネルギーに変わる現象を感じられる「ジュールの実験装置」……理系の大学生になってから見るからこそ、その内容の濃さが伝わってきた。

と同時に、中学・高校時代に来ていればどれだけ良かっただろうという後悔が沸き起こった。学校で教わっている内容を視覚的に理解し、興味を伸ばし、知識を深める要素がこんなにも多くあるとは。もっと早くこの場所に来ていれば、自分の科学に対する姿勢が変わっていたのではないかと感じたのである。

私は、比較的科学には恵まれた教育環境で育つことが出来ていたと感じている。ただ一つ心残りなのが、ここで述べた、博物館の魅力にもっと早く気付けていたら、という事だ。もし自分に子供ができたら、そのような機会をきちんと作ってあげたい。私にとっての恐竜のような「きっかけ」だけではない。科学を面白く感じる手助けになるような博物館との出会いを、させてあげたいと思う。まあ、先の話ではあるのだけども。

続きを読む

2008年07月24日

レジ袋がつくば市で有料化します!

って、みなさんご存知でしたか??

まぁ、たぶん知りませんよね……。

僕も3Ecafeミーティングでしか話は聞いていませんし。

一応、つくば市のホームページでは告知されていますね。

とりあえず、9月1日から市内の主要なスーパー(カスミ、ジャスコ、まるもなど)でレジ袋が有料化されるとのことです。

みなさま、どうぞご注意(?)ください。

あと、それに伴い、セレモニー的なものが行われるそうです。

●7月27日(日)

@中央公園内芝生広場(中央図書館西側)

雨天決行

10:00 開会

10:05~挨拶(市長、市民代表、イオン支社長)

10:20~催事(がまの油売り口上、がまのお袋口上)

10:40~駅前キャンペーン説明

10:45~消防音楽隊演奏

11:00~つくば駅前に移動、駅前キャンペーン

僕は少し見に行こうと思っています。

興味がある方はぜひご参加ください。

まぁ、たぶん知りませんよね……。

僕も3Ecafeミーティングでしか話は聞いていませんし。

一応、つくば市のホームページでは告知されていますね。

とりあえず、9月1日から市内の主要なスーパー(カスミ、ジャスコ、まるもなど)でレジ袋が有料化されるとのことです。

みなさま、どうぞご注意(?)ください。

あと、それに伴い、セレモニー的なものが行われるそうです。

●7月27日(日)

@中央公園内芝生広場(中央図書館西側)

雨天決行

10:00 開会

10:05~挨拶(市長、市民代表、イオン支社長)

10:20~催事(がまの油売り口上、がまのお袋口上)

10:40~駅前キャンペーン説明

10:45~消防音楽隊演奏

11:00~つくば駅前に移動、駅前キャンペーン

僕は少し見に行こうと思っています。

興味がある方はぜひご参加ください。

2008年07月22日

今日から

上野の国立科学博物館に足しげく通います。

週3回くらいのペースで、8月末まで。お盆はお休みのようです。

前にも少し書きました、サイエンスコミュニケーター養成実践講座がいよいよ始まるのです。

近年、科学技術が目覚しい進歩を遂げましたが、それに伴ってそれらに対する不安感や新しい社会問題などが発生してきました。

それらを解決するためには、科学と社会の間にたって情報の橋渡しをする人が必要だよね、ということでこのような講座が用意されたとのこと。

このような動きは近年ところどころで出てきています。

有名どころとしては、大学では

・東京大学(科学技術インタープリター養成プログラム)

・北海道大学(科学技術コミュニケーター養成ユニット)

・早稲田大学(科学技術ジャーナリスト養成プログラム)

などです。

また、科学館、博物館では、僕が行く国立科学博物館以外ですと、

・日本科学未来館(科学コミュニケーター研修)

があります。(他にもあるとは思います。僕が知らないだけです。)

それぞれ微妙に内容が異なっていて、早稲田大学はジャーナリスト養成に特化しているのに対し、東大は「インタープリター(=通訳者、伝える人)」ともう少し広い範囲をイメージしてます。

また、北大は研究者と一般の人との相互のコミュニケーションを促す「コミュニケーター」養成をうたっています。ラジオ番組作りなんかもやってるそうです。

一方科学館や博物館では、展示という設備を活用してコミュニケーター養成を行っています。

そんな中で、僕はコミュニケーター養成講座に行きます。

コミュニケーションですから、研究の情報を一方的に伝えるのではありません。

同時に、一般の方が考えていることなどを研究者やコミュニケーター自身が受け取るわけです。

そしてそれに対してまたレスポンスをする。

それって、とても面白いと思うんです。

僕は理系の大学院生ですが、科学技術で全ての問題が解決できるとは思っていません。(当たり前か)

また、科学に基づいた決定が必ずしも社会として最善な選択ではない場合もある気がします。

でも、科学技術は色々な可能性を秘めているのも事実。

そんな「社会を良くする上での、科学の可能性と限界」を研究者と一般の方が共有できれば、もっといい世の中を作っていけると思うんですよね。

環境問題に関して言えば、実際の解決策を探るには研究者と一般の方が一緒に議論をしていく必要があります。

どうやって二酸化炭素排出量を半分にするかとか、隣の工場の煙をどうすれば良いかとか。

サイエンスコミュニケーターは、そんな新しい社会づくりのお手伝いが出来るんじゃないかと思います。

まぁ、そんなわけで、色々な経験を積んできたいと思います。

続きを読む

週3回くらいのペースで、8月末まで。お盆はお休みのようです。

前にも少し書きました、サイエンスコミュニケーター養成実践講座がいよいよ始まるのです。

近年、科学技術が目覚しい進歩を遂げましたが、それに伴ってそれらに対する不安感や新しい社会問題などが発生してきました。

それらを解決するためには、科学と社会の間にたって情報の橋渡しをする人が必要だよね、ということでこのような講座が用意されたとのこと。

このような動きは近年ところどころで出てきています。

有名どころとしては、大学では

・東京大学(科学技術インタープリター養成プログラム)

・北海道大学(科学技術コミュニケーター養成ユニット)

・早稲田大学(科学技術ジャーナリスト養成プログラム)

などです。

また、科学館、博物館では、僕が行く国立科学博物館以外ですと、

・日本科学未来館(科学コミュニケーター研修)

があります。(他にもあるとは思います。僕が知らないだけです。)

それぞれ微妙に内容が異なっていて、早稲田大学はジャーナリスト養成に特化しているのに対し、東大は「インタープリター(=通訳者、伝える人)」ともう少し広い範囲をイメージしてます。

また、北大は研究者と一般の人との相互のコミュニケーションを促す「コミュニケーター」養成をうたっています。ラジオ番組作りなんかもやってるそうです。

一方科学館や博物館では、展示という設備を活用してコミュニケーター養成を行っています。

そんな中で、僕はコミュニケーター養成講座に行きます。

コミュニケーションですから、研究の情報を一方的に伝えるのではありません。

同時に、一般の方が考えていることなどを研究者やコミュニケーター自身が受け取るわけです。

そしてそれに対してまたレスポンスをする。

それって、とても面白いと思うんです。

僕は理系の大学院生ですが、科学技術で全ての問題が解決できるとは思っていません。(当たり前か)

また、科学に基づいた決定が必ずしも社会として最善な選択ではない場合もある気がします。

でも、科学技術は色々な可能性を秘めているのも事実。

そんな「社会を良くする上での、科学の可能性と限界」を研究者と一般の方が共有できれば、もっといい世の中を作っていけると思うんですよね。

環境問題に関して言えば、実際の解決策を探るには研究者と一般の方が一緒に議論をしていく必要があります。

どうやって二酸化炭素排出量を半分にするかとか、隣の工場の煙をどうすれば良いかとか。

サイエンスコミュニケーターは、そんな新しい社会づくりのお手伝いが出来るんじゃないかと思います。

まぁ、そんなわけで、色々な経験を積んできたいと思います。

続きを読む

2008年07月19日

意外と嘘はあるんですね…

日経Ecolomyというサイトがあります。

結構内容が充実していて、いつか時間をかけてじっくり読みたいと思っている注目サイトの一つなのですが、その中のあるコラムを見ていて「えっ…」と思ってしまいました。

----------------------------------------------------------------

森と人の懸け橋(稲本正)

国民運動になりつつあるマイ箸運動

……その工場では、年間降雨量が多い桂林で入手しやすく、かつ生育の早い「竹」を用いて割り箸を製造していたのだが、しかしながら昨今問題視されているように、ここで製造されている割り箸もご多分に漏れず、亜硫酸塩を用いて漂白されていた。

竹は天然のものだから漂白などしなければ明らかに色のバラつきがあるものである。つまり私たちが目にする中国製の竹の割り箸は似非の色と見るべきなのである。亜硫酸塩は日本では食品添加物としての使用が禁じられているものであり、中国ではまだ規制されていないようだが、わずか数分という洗浄でどこまで洗い落とせているかは甚だ疑問が残る。つまるところこの割り箸を利用する日本人は、わざわざ割り箸を介して残留した亜硫酸塩を口に運んでいるようなものである。……

----------------------------------------------------------------

いやいや、ちょっと待って。

亜硫酸塩(亜硫酸ナトリウム)は日本国内でもちゃんと食品添加物として認められています!

あなたが飲むワインにはほぼ確実に入ってます!!

いや、こんなに堂々と嘘をつかれてしまうと、愕然としてしまいますね。

「亜硫酸塩 食品添加物」でgoogle検索してみると、すぐこのようなサイトが出てくるんですが…

とりあえず、必要以上に化学物質を悪者にされるのは、化学系の学生としては不本意です。はい。

でもよく考えてみると、Webだけではなく、書籍ですらもこのような厚顔無恥な嘘を平気で言う人たちはいるんですよね。

だからこそ正確な科学を伝えることの需要があるわけですが…

なんとも言えません。

結構内容が充実していて、いつか時間をかけてじっくり読みたいと思っている注目サイトの一つなのですが、その中のあるコラムを見ていて「えっ…」と思ってしまいました。

----------------------------------------------------------------

森と人の懸け橋(稲本正)

国民運動になりつつあるマイ箸運動

……その工場では、年間降雨量が多い桂林で入手しやすく、かつ生育の早い「竹」を用いて割り箸を製造していたのだが、しかしながら昨今問題視されているように、ここで製造されている割り箸もご多分に漏れず、亜硫酸塩を用いて漂白されていた。

竹は天然のものだから漂白などしなければ明らかに色のバラつきがあるものである。つまり私たちが目にする中国製の竹の割り箸は似非の色と見るべきなのである。亜硫酸塩は日本では食品添加物としての使用が禁じられているものであり、中国ではまだ規制されていないようだが、わずか数分という洗浄でどこまで洗い落とせているかは甚だ疑問が残る。つまるところこの割り箸を利用する日本人は、わざわざ割り箸を介して残留した亜硫酸塩を口に運んでいるようなものである。……

----------------------------------------------------------------

いやいや、ちょっと待って。

亜硫酸塩(亜硫酸ナトリウム)は日本国内でもちゃんと食品添加物として認められています!

あなたが飲むワインにはほぼ確実に入ってます!!

いや、こんなに堂々と嘘をつかれてしまうと、愕然としてしまいますね。

「亜硫酸塩 食品添加物」でgoogle検索してみると、すぐこのようなサイトが出てくるんですが…

とりあえず、必要以上に化学物質を悪者にされるのは、化学系の学生としては不本意です。はい。

でもよく考えてみると、Webだけではなく、書籍ですらもこのような厚顔無恥な嘘を平気で言う人たちはいるんですよね。

だからこそ正確な科学を伝えることの需要があるわけですが…

なんとも言えません。

2008年07月16日

洞爺湖サミットが終わりましたね

洞爺湖サミットが終わって、もう一週間が経ってしまったんですね。

僕は今回のサミットは良かったと思っていたのですが、世論調査などではあまり評価は高くないようです。

(YOMIURI ONLINE、asahi.com)

地球政府のような機関が存在しない国際社会では、団結して行動するためには国同士の約束を積み重ねるしか方法がありません。どの国も自国の国民の利益が大事ですから、一筋縄ではいかないのは容易に想像できます。

日本国内なら、政府が法律を作ってしまえば、それに反した場合はたとえば警察などで取り締まることができます。要は政府とか警察が権力をもってるんですよね。

でも、国際社会には絶対的な権力を持つ組織は存在しない。

まぁ確かに、国連の決議などは比較的力があるような気もします。でも、安全保障理事会に入ってるアメリカなどには全く影響力が無いわけで…

なので、そんな中で、各国がCO2排出量削減に向けて足並みをそろえて進むのは、本当に大変なことだと思います。

なにせ、どの国もおそらく短期的には「(経済的には)損」をするわけですから。

おまけに科学的にも突っ込みどころが若干あると来ては…

そういうわけで、アメリカは今まで温暖化対策に非常に消極的だったんでしょうね。

今回は、そんなアメリカを含めたG8が「世界のCO2排出量を2050年までに半減させる」という長期目標に事実上合意しました。

次は、国ごとに具体的な中期の数値目標を設定するという感じでしょう。

確かにゆっくりではありますが、着実に前進できています。

ということで、僕は洞爺湖サミットは成果があったと思ってます。

新聞記事にも書いてありますが、福田さんも頑張ったようですし。

世界で最も有名なサミット研究機関、カナダ・トロント大「G8研究グループ」も、今回のサミットには高得点をつけたそうです。

(YOMIURI ONLINE)

しかし、何でここまでサミットの評価が低いんでしょうか……

必要以上に批判をするのは、得策では無い気がするんですけどねぇ。

誰か理由を教えてくださいw

僕は今回のサミットは良かったと思っていたのですが、世論調査などではあまり評価は高くないようです。

(YOMIURI ONLINE、asahi.com)

地球政府のような機関が存在しない国際社会では、団結して行動するためには国同士の約束を積み重ねるしか方法がありません。どの国も自国の国民の利益が大事ですから、一筋縄ではいかないのは容易に想像できます。

日本国内なら、政府が法律を作ってしまえば、それに反した場合はたとえば警察などで取り締まることができます。要は政府とか警察が権力をもってるんですよね。

でも、国際社会には絶対的な権力を持つ組織は存在しない。

まぁ確かに、国連の決議などは比較的力があるような気もします。でも、安全保障理事会に入ってるアメリカなどには全く影響力が無いわけで…

なので、そんな中で、各国がCO2排出量削減に向けて足並みをそろえて進むのは、本当に大変なことだと思います。

なにせ、どの国もおそらく短期的には「(経済的には)損」をするわけですから。

おまけに科学的にも突っ込みどころが若干あると来ては…

そういうわけで、アメリカは今まで温暖化対策に非常に消極的だったんでしょうね。

今回は、そんなアメリカを含めたG8が「世界のCO2排出量を2050年までに半減させる」という長期目標に事実上合意しました。

次は、国ごとに具体的な中期の数値目標を設定するという感じでしょう。

確かにゆっくりではありますが、着実に前進できています。

ということで、僕は洞爺湖サミットは成果があったと思ってます。

新聞記事にも書いてありますが、福田さんも頑張ったようですし。

世界で最も有名なサミット研究機関、カナダ・トロント大「G8研究グループ」も、今回のサミットには高得点をつけたそうです。

(YOMIURI ONLINE)

しかし、何でここまでサミットの評価が低いんでしょうか……

必要以上に批判をするのは、得策では無い気がするんですけどねぇ。

誰か理由を教えてくださいw

2008年07月07日

洞爺湖サミット開始!

ついに始まりました。洞爺湖サミット。

この機会にそもそもサミットってなんだ?ということを確認したのですが、「主要国首脳会議」というものだったんですね。

みなさんご存知かとは思いますが、具体的には、

主要国(フランス、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、ロシア)とEU議長国の政府首脳および欧州委員会議長が年一回集まり、国際的な経済的・政治的課題について討議する場

なのだそうです。(Wikipediaより)

とりあえず、世界で実質的に影響力を持ってる国のトップが集まって話をする会議ってことなんですね。

(常識が無い感じでごめんなさい)

さて、本題。

洞爺湖サミットでは、地球温暖化防止に向けた取り組みが大きな焦点となっています。

そこで為される議論を、どのような観点から見るべきか。

サイエンスのバックグラウンドを可能な限り踏まえながら、個人的な考えを述べてみたいと思います。

思ったことは2つ。

1点目は、ありきたりですが、中期・長期目標の設定に向けて前進できるかどうか。

2点目は、日本が世界の先頭を切って温暖化対策をするとはどういうことか。

今回の記事では、まず1点目について書いてみます。

テレビや新聞などでも、中・長期目標の設定の重要性はさかんに叫ばれていますよね。

何か取り組みをする場合、どこを目指すのかを決めなくては行動できませんから、当然これが大事な視点なのは間違いないです。

けれども温暖化対策の場合は、それ以上に中・長期目標を設定するのが大きな意味を持つと感じています。

二酸化炭素の排出量を削減すると言ったとき、具体的にはどのような事を行えばそれが達成できるのでしょうか。

いくつかあると思いますが、少し挙げてみますと、

などでしょうか。

見ていただくと分かると思いますが、これ、実行するのにかかる時間がそれぞれ全く違いますよね。

一番上の「行動を変える」のは今日からでもできますが、「都市構造を変える」のは10年かかってもできないかも知れません。

でも、大規模に二酸化炭素排出量の削減をしていくには、このような大改革が必要です。

温暖化に対しては、長い目で見て計画を立てていく必要があるのです。

なのでそのためには、中・長期目標の設定が必須、というわけです。

さらに言うと、短期目標だけではその場しのぎの対策で終わってしまう可能性があります。

たとえば、5年後の排出量を5%減らすのは、省エネ製品の促進などを進めるだけで達成できるかも知れません。

むしろ、その目標を達成することだけを考えると、都市構造を変えるといった大規模な改革の実施はその年のエネルギー消費量を増やしてしまう可能性すらあります。

でも、それを繰り返すだけではいずれ限界が来てしまうでしょう。

しばらくの間そのような付け焼刃的な対策を進めてきて、「これ以上は省エネ製品の開発は無理だ」と感じる地点まで人類が来てしまったとき、「街の構造を変えていって移動効率を上げよう」というような時間がかかる対策に取り組むようではもう手遅れです。

必要とされる温暖化対策には時間がかかるものがある。

それらを着実に進めていくためにも中・長期目標の設定は重要である。

このような事を踏まえて、洞爺湖サミットの動向を気にしたいと思います。

ちなみに、今日7月7日はクールアース・デーになったそうですね。

すぐにできることをやる、というのも、もちろん大事。まずやらなきゃいけません。

3Eカフェでは、「生活を朝型に切り替えて、電力消費量を減らそう!健康な生活スタイルにしよう!」という呼びかけを行っております。

早起きは三文の得。

省エネにもなって健康な生活ができる一石二鳥な取り組みを、ぜひ今日から実践してみませんか??

参考文献:

低炭素社会に向けた12の方策

「2050 日本低炭素社会」シナリオチーム

(独)国立環境研究所・京都大学・

立命館大学・みずほ情報総研(株)

この機会にそもそもサミットってなんだ?ということを確認したのですが、「主要国首脳会議」というものだったんですね。

みなさんご存知かとは思いますが、具体的には、

主要国(フランス、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、ロシア)とEU議長国の政府首脳および欧州委員会議長が年一回集まり、国際的な経済的・政治的課題について討議する場

なのだそうです。(Wikipediaより)

とりあえず、世界で実質的に影響力を持ってる国のトップが集まって話をする会議ってことなんですね。

(常識が無い感じでごめんなさい)

さて、本題。

洞爺湖サミットでは、地球温暖化防止に向けた取り組みが大きな焦点となっています。

そこで為される議論を、どのような観点から見るべきか。

サイエンスのバックグラウンドを可能な限り踏まえながら、個人的な考えを述べてみたいと思います。

思ったことは2つ。

1点目は、ありきたりですが、中期・長期目標の設定に向けて前進できるかどうか。

2点目は、日本が世界の先頭を切って温暖化対策をするとはどういうことか。

今回の記事では、まず1点目について書いてみます。

テレビや新聞などでも、中・長期目標の設定の重要性はさかんに叫ばれていますよね。

何か取り組みをする場合、どこを目指すのかを決めなくては行動できませんから、当然これが大事な視点なのは間違いないです。

けれども温暖化対策の場合は、それ以上に中・長期目標を設定するのが大きな意味を持つと感じています。

二酸化炭素の排出量を削減すると言ったとき、具体的にはどのような事を行えばそれが達成できるのでしょうか。

いくつかあると思いますが、少し挙げてみますと、

・普段の行動を変えて、エネルギーを節約する

・省エネ製品を買う、開発する

・自動車に変わる交通手段を大々的に導入する

・発電の仕方を、化石燃料依存から再生可能エネルギーの使用へとシフトする

・都市構造を変えることで、移動にかかるエネルギーが少なくて済むようにする

などでしょうか。

見ていただくと分かると思いますが、これ、実行するのにかかる時間がそれぞれ全く違いますよね。

一番上の「行動を変える」のは今日からでもできますが、「都市構造を変える」のは10年かかってもできないかも知れません。

でも、大規模に二酸化炭素排出量の削減をしていくには、このような大改革が必要です。

温暖化に対しては、長い目で見て計画を立てていく必要があるのです。

なのでそのためには、中・長期目標の設定が必須、というわけです。

さらに言うと、短期目標だけではその場しのぎの対策で終わってしまう可能性があります。

たとえば、5年後の排出量を5%減らすのは、省エネ製品の促進などを進めるだけで達成できるかも知れません。

むしろ、その目標を達成することだけを考えると、都市構造を変えるといった大規模な改革の実施はその年のエネルギー消費量を増やしてしまう可能性すらあります。

でも、それを繰り返すだけではいずれ限界が来てしまうでしょう。

しばらくの間そのような付け焼刃的な対策を進めてきて、「これ以上は省エネ製品の開発は無理だ」と感じる地点まで人類が来てしまったとき、「街の構造を変えていって移動効率を上げよう」というような時間がかかる対策に取り組むようではもう手遅れです。

必要とされる温暖化対策には時間がかかるものがある。

それらを着実に進めていくためにも中・長期目標の設定は重要である。

このような事を踏まえて、洞爺湖サミットの動向を気にしたいと思います。

ちなみに、今日7月7日はクールアース・デーになったそうですね。

すぐにできることをやる、というのも、もちろん大事。まずやらなきゃいけません。

3Eカフェでは、「生活を朝型に切り替えて、電力消費量を減らそう!健康な生活スタイルにしよう!」という呼びかけを行っております。

早起きは三文の得。

省エネにもなって健康な生活ができる一石二鳥な取り組みを、ぜひ今日から実践してみませんか??

参考文献:

低炭素社会に向けた12の方策

「2050 日本低炭素社会」シナリオチーム

(独)国立環境研究所・京都大学・

立命館大学・みずほ情報総研(株)

2008年07月03日

肩書きが増えます

この一週間は、久しぶりにテンションのアップダウンがありました。

詳細は書きませんけど、金曜・土曜とやる気が上がって、日曜に勘違いして、その後落ち込んで、火曜にはまたやる気が出てきました。

まぁ、結果オーライですかね。火曜の飲み会でアツく語ってくれたA君に感謝です。

ありがとう。

とりあえず、タイトルどおり肩書きが増えることが決まりました。

しかも2つ。

まぁ、どちらもまだ増えていませんが。

1つ目。この夏、国立科学博物館のサイエンスコミュニケーター養成実践講座に参加することが決まりました。

一日2~3コマ、延べ16日間の講座で、参加にあたっては3万円払うという本格的なコースです。

夏の上野で、座学と実践を通して「科学を面白く、分かりやすく伝える」ということを学んでくる予定。

去年から行きたいと思っていた講座だったので、選考をパスできてホント良かったです。

修了すると一応終了証をくれるということで、これが増える予定の肩書きの1つ目。

2つ目。近々、僕は3Eカフェの代表っぽい役職についてしまうようです。

今までは修士課程2年の先輩が取りまとめをされていたのですが、さすがにそろそろ修士論文を書くために実験しないとまずいということで、代替わりが行われることになりまして。

他のメンバーの諸々の事情を考慮した結果、僕に落ち着いた感じです。

活動の内容は前の代表の方が固めてくださったので、僕の仕事は活動の基盤を作ることですかね。

ちょっと頑張ってみようと思っている今日この頃です。

環境問題をより良く解決していくために、環境科学を分かりやすく伝えたい!ということを目標としている僕にとっては、どちらも良い経験になるのではないかと思っています。

丁度、一学期が終わり授業の嵐も落ち着いたところ。

タイミング的にはベストな気がします。

大学院生活の第2幕も面白くなりそうです。

このブログにも、これらの経験を反映できるように頑張ります。

あ、もちろん大学院生ですから研究もしますよちゃんと。

そうでないと、本末転倒です。

今月の25日には学会で口頭発表ありますし…。 続きを読む

2008年06月25日

茨城と東京の差か……

筑波大学ではもう1学期末です。今学期はあと9個レポートがあります。

笑うしかないです。現実逃避中です。

今日、授業で茨城県庁の生活環境部の人のお話を聞きました。

茨城県ではこんな事をやっているよ、というお話を一時間強うかがった感じです。

印象に残ったのは、温暖化対策に関して、やたら県民に対しての啓発活動をしてるなぁ、ということ。

茨城エコ・チェックシートを導入しようだとか、太陽光発電などの新エネルギーを導入しようだとか(でも助成金は無し 笑)、省エネ機器へ買い換えよう、とか。

事業所に対しては「茨城エコ事業所登録制度」というものを実施していますが、認可する敷居は低めに設定してあり、こっちも「みんなで協力してCO2を削減していこう」という団結感を出す感じのもの。

しくみづくり、という感じではありません。

啓蒙活動ばっかりな環境運動は肌に合わない僕としては、「へぇ、こんな感じなんだ」という、少し冷めた印象。

そんな感じだったので、つい聞いてしまいました。

「取り組まれている内容としては、啓発活動が多いんですね。(≒意味あるんですか?)」

「しくみづくりは難しいんですか?(≒行政はしくみづくりこそやるべきなんじゃないですか?)」

って。

あ、嫌な感じは出さないように頑張りましたよ。

とりあえず、返答としては、

「県単位での、条例という形での規制は無理。法律という形で、国単位で規制してもらわないと」

ということでした。

確かに、一つの県だけで規制を強めてしまうと、企業の皆様から「なぜうちの県だけ?」と批判が多く来そうです。

別の県に事業所を移してしまった方が得、なんて考えられたら、県の収入も落ちてしまって困りものですし。

まぁ、先進的な試みに対して助成金をあげるとか、そういう形でのしくみづくりはいくらでもできると思いますが…

なかなか難しいのかなぁ…なんて思ってました。

…なんて思ってましたら、ちょうど今日、こんなニュースが。

----------------------------------------------------------------------------

<東京都>CO2削減条例成立 全国初の義務化

6月25日19時17分配信 毎日新聞

東京都内の大規模事業所に対し、地球温暖化をもたらす二酸化炭素(CO2)の排出量を削減するよう義務づける都の環境確保条例の改正案が25日、都議会本会議で全会一致で可決・成立した。排出量削減の義務化は全国初。

改正条例は2010年度から実施され、都は原油換算で年間1500キロリットル以上のエネルギーを使う約1300事業所に対し、20年度までに過去数年間の平均排出量の15~20%の削減を求める。具体的な削減義務率は専門家らの意見を聞き、今年度内に定める。

改正条例について地球温暖化防止に取り組むNGO「気候ネットワーク」の浅岡美恵代表は「政府の取り組みが遅れている中、インパクトは大きい」と評価した。しかし、一方で「国際的には発電所から直接排出されたCO2量を計算し、規制するのが常識だが、日本では東京都も含め、電力をオフィスなどの最終消費部門に振り分けた『間接排出』でみる。排出枠が大きい火力発電所の問題を正面からとらえない限り、CO2を大幅に減らせず、国際的な制度とのリンクも難しい」と指摘した。

また、都の条例改正に向けた取り組みを評価してきた東京商工会議所(岡村正会頭、約8万社)の担当者は「削減義務率の設定など問題はこれから。環境と経済成長のバランスに配慮して公平性を担保してほしい」とコメントした。【須山勉】

----------------------------------------------------------------------------

これが茨城と東京のポテンシャルの違いか…と感じてしまいました。

まぁ確かに東京だったら、規制が厳しくても他の県に移動しようなんてことは思わないだろうなぁ…… 続きを読む

笑うしかないです。現実逃避中です。

今日、授業で茨城県庁の生活環境部の人のお話を聞きました。

茨城県ではこんな事をやっているよ、というお話を一時間強うかがった感じです。

印象に残ったのは、温暖化対策に関して、やたら県民に対しての啓発活動をしてるなぁ、ということ。

茨城エコ・チェックシートを導入しようだとか、太陽光発電などの新エネルギーを導入しようだとか(でも助成金は無し 笑)、省エネ機器へ買い換えよう、とか。

事業所に対しては「茨城エコ事業所登録制度」というものを実施していますが、認可する敷居は低めに設定してあり、こっちも「みんなで協力してCO2を削減していこう」という団結感を出す感じのもの。

しくみづくり、という感じではありません。

啓蒙活動ばっかりな環境運動は肌に合わない僕としては、「へぇ、こんな感じなんだ」という、少し冷めた印象。

そんな感じだったので、つい聞いてしまいました。

「取り組まれている内容としては、啓発活動が多いんですね。(≒意味あるんですか?)」

「しくみづくりは難しいんですか?(≒行政はしくみづくりこそやるべきなんじゃないですか?)」

って。

あ、嫌な感じは出さないように頑張りましたよ。

とりあえず、返答としては、

「県単位での、条例という形での規制は無理。法律という形で、国単位で規制してもらわないと」

ということでした。

確かに、一つの県だけで規制を強めてしまうと、企業の皆様から「なぜうちの県だけ?」と批判が多く来そうです。

別の県に事業所を移してしまった方が得、なんて考えられたら、県の収入も落ちてしまって困りものですし。

まぁ、先進的な試みに対して助成金をあげるとか、そういう形でのしくみづくりはいくらでもできると思いますが…

なかなか難しいのかなぁ…なんて思ってました。

…なんて思ってましたら、ちょうど今日、こんなニュースが。

----------------------------------------------------------------------------

<東京都>CO2削減条例成立 全国初の義務化

6月25日19時17分配信 毎日新聞

東京都内の大規模事業所に対し、地球温暖化をもたらす二酸化炭素(CO2)の排出量を削減するよう義務づける都の環境確保条例の改正案が25日、都議会本会議で全会一致で可決・成立した。排出量削減の義務化は全国初。

改正条例は2010年度から実施され、都は原油換算で年間1500キロリットル以上のエネルギーを使う約1300事業所に対し、20年度までに過去数年間の平均排出量の15~20%の削減を求める。具体的な削減義務率は専門家らの意見を聞き、今年度内に定める。

改正条例について地球温暖化防止に取り組むNGO「気候ネットワーク」の浅岡美恵代表は「政府の取り組みが遅れている中、インパクトは大きい」と評価した。しかし、一方で「国際的には発電所から直接排出されたCO2量を計算し、規制するのが常識だが、日本では東京都も含め、電力をオフィスなどの最終消費部門に振り分けた『間接排出』でみる。排出枠が大きい火力発電所の問題を正面からとらえない限り、CO2を大幅に減らせず、国際的な制度とのリンクも難しい」と指摘した。

また、都の条例改正に向けた取り組みを評価してきた東京商工会議所(岡村正会頭、約8万社)の担当者は「削減義務率の設定など問題はこれから。環境と経済成長のバランスに配慮して公平性を担保してほしい」とコメントした。【須山勉】

----------------------------------------------------------------------------

これが茨城と東京のポテンシャルの違いか…と感じてしまいました。

まぁ確かに東京だったら、規制が厳しくても他の県に移動しようなんてことは思わないだろうなぁ…… 続きを読む

2008年06月12日

目指す先はシンプルに!

つくば3Eフォーラムが終わってから、もう2週間が経とうとしていますが、またフォーラムについての話題です。

書こう書こうと思ってたのですが、気づいたらこんな日になってしまった……

フォーラムの一日目に、インターナショナルセッションということで、先進的にCO2削減に取り組んでいる世界各国の自治体の方の講演が行われました。

どこも十年以上継続してCO2排出量削減に取り組んでいるところばかりでしたが、その中でも印象的だったのがスウェーデン・ベクショー市のビョルン・ゼスラエウス氏の講演でした。(pptはこちら)

ビョルン氏いわく、

「標語はシンプルでなくてはいけない!」

「その標語は、議論の余地が無いものであるべき!」

そうは言っても……と思いますが、ベクショーの凄いところは、実際にそのフレーズを提唱している点。

それは、

「石油資源への依存をやめよう!(Fossil-fuel-free)」

というもの。

正確には、「いつかは」という言葉が入るわけですが。

石油資源には、限りがあります。

だから、いつかは石油は地球上から消えてなくなってしまう。

これは大多数の人が認めている事実です。

でも、今私たちは、石油資源に依存して生活していますよね。

原油価格の高騰でさまざまなものが値上がりしたことからも、それは分かると思います。

そんな生活は、でも永遠には続けられないわけです。

いつかは石油がなくなってしまいますから。

そりゃあ、僕が生きている間くらいは大丈夫かもしれない。

でも、子供や孫の世代となると、実際問題怪しくなってきます。

つまるところ、遅かれ早かれ、石油資源を全く使わない社会を作る必要があるのです。

でも、社会を変えるのはそんなに簡単な事ではない。

一年や二年でできるものではないですし、十年やそこらでも無理でしょうね。

だから私たちは、ゆっくりとでも良いので、その方向に向かって進んでいかなくてはいけない。

このメッセージの意味するのは、こういうことです。

これは、言われてみれば当然のこと。

でも、僕にとってはこれは目から鱗が落ちる思いでした。

そしてなぜこれに気づかなかったのかと悔しく思い、

こんなにも明確に目指す先を示していることばに出会って感動すらしました。

目指す未来をイメージすることは、生活を変え、社会を変える第一歩だと思います。

この「Fossil-fuel-free」という言葉は、そのイメージを作る基盤となる。

しかも、このことは議論の余地が無い事実であり、だからこそすべての人と共有できる。

かなり完成されたメッセージだと感じました(ほめすぎ?)

「石油資源への依存をやめよう!」

ぜひみなさんも、この事を頭の片隅においてもらえたらと思います。

別に、明日から何をしろというわけではありません。

でも、うっすらとでも進むべき方向を意識しておければ、少なくとも道に迷うことはないと思うのです。 続きを読む

書こう書こうと思ってたのですが、気づいたらこんな日になってしまった……

フォーラムの一日目に、インターナショナルセッションということで、先進的にCO2削減に取り組んでいる世界各国の自治体の方の講演が行われました。

どこも十年以上継続してCO2排出量削減に取り組んでいるところばかりでしたが、その中でも印象的だったのがスウェーデン・ベクショー市のビョルン・ゼスラエウス氏の講演でした。(pptはこちら)

ビョルン氏いわく、

「標語はシンプルでなくてはいけない!」

「その標語は、議論の余地が無いものであるべき!」

そうは言っても……と思いますが、ベクショーの凄いところは、実際にそのフレーズを提唱している点。

それは、

「石油資源への依存をやめよう!(Fossil-fuel-free)」

というもの。

正確には、「いつかは」という言葉が入るわけですが。

石油資源には、限りがあります。

だから、いつかは石油は地球上から消えてなくなってしまう。

これは大多数の人が認めている事実です。

でも、今私たちは、石油資源に依存して生活していますよね。

原油価格の高騰でさまざまなものが値上がりしたことからも、それは分かると思います。

そんな生活は、でも永遠には続けられないわけです。

いつかは石油がなくなってしまいますから。

そりゃあ、僕が生きている間くらいは大丈夫かもしれない。

でも、子供や孫の世代となると、実際問題怪しくなってきます。

つまるところ、遅かれ早かれ、石油資源を全く使わない社会を作る必要があるのです。

でも、社会を変えるのはそんなに簡単な事ではない。

一年や二年でできるものではないですし、十年やそこらでも無理でしょうね。

だから私たちは、ゆっくりとでも良いので、その方向に向かって進んでいかなくてはいけない。

このメッセージの意味するのは、こういうことです。

これは、言われてみれば当然のこと。

でも、僕にとってはこれは目から鱗が落ちる思いでした。

そしてなぜこれに気づかなかったのかと悔しく思い、

こんなにも明確に目指す先を示していることばに出会って感動すらしました。

目指す未来をイメージすることは、生活を変え、社会を変える第一歩だと思います。

この「Fossil-fuel-free」という言葉は、そのイメージを作る基盤となる。

しかも、このことは議論の余地が無い事実であり、だからこそすべての人と共有できる。

かなり完成されたメッセージだと感じました(ほめすぎ?)

「石油資源への依存をやめよう!」

ぜひみなさんも、この事を頭の片隅においてもらえたらと思います。

別に、明日から何をしろというわけではありません。

でも、うっすらとでも進むべき方向を意識しておければ、少なくとも道に迷うことはないと思うのです。 続きを読む

2008年06月03日

3Eカフェを終えて-可能性と課題

去年の12月に、筑波大学で「つくば3Eフォーラム」というものが開催されました。

3Eとは、環境(Environment)、エネルギー(Energy)、経済(Economy)の頭文字の3つのEのこと。

このフォーラムの目標はずばり

『つくば市で2030年までにCO2排出量を50%削減しよう!』

これを、つくば市と筑波大学、周辺の研究機関の協働により達成しようという壮大な計画が、実は進行中なのです。

でも、地球温暖化って、それらの機関だけが頑張れば解決できるものでは無いですよね。

解決には必ずライフスタイルの変化が伴いますし、なにより未来の社会を作るという作業を行政や研究機関にまかせっきりにして良い結果になるとは限りません。

市民、行政、研究者、企業などが意見を交換し、未来のイメージを共有していくことが、脱温暖化社会の構築には必要なわけです。

そのような色んな人たちをつなぎ、意見交換をする場を用意しようというコンセプトで企画されたのが、タイトルにある「3Eカフェ」。

僕も少し前から企画運営に関わっていたのですが、去る6月1日に第二回3Eカフェが無事終了しまして、今回はそれについてのエントリになります。

続きを読む

3Eとは、環境(Environment)、エネルギー(Energy)、経済(Economy)の頭文字の3つのEのこと。

このフォーラムの目標はずばり

『つくば市で2030年までにCO2排出量を50%削減しよう!』

これを、つくば市と筑波大学、周辺の研究機関の協働により達成しようという壮大な計画が、実は進行中なのです。

でも、地球温暖化って、それらの機関だけが頑張れば解決できるものでは無いですよね。

解決には必ずライフスタイルの変化が伴いますし、なにより未来の社会を作るという作業を行政や研究機関にまかせっきりにして良い結果になるとは限りません。

市民、行政、研究者、企業などが意見を交換し、未来のイメージを共有していくことが、脱温暖化社会の構築には必要なわけです。

そのような色んな人たちをつなぎ、意見交換をする場を用意しようというコンセプトで企画されたのが、タイトルにある「3Eカフェ」。

僕も少し前から企画運営に関わっていたのですが、去る6月1日に第二回3Eカフェが無事終了しまして、今回はそれについてのエントリになります。

続きを読む

2008年05月15日

環境科学との付き合い方

ちょっと間が空いてしまいましたね。ごめんなさい。

言い訳なのですが、最近は意外と忙しく、今月は少なくともあと7つレポートを出さないといけないという悲劇…。

そのくせ飲む予定も入れてしまったので、大丈夫なのかという感じです。

まぁ、公私共に充実しているのは良いのですが…。

そんなわけで、前回の記事の続きは、もう少し余裕ができてからでないと書けなそうです。

しっかりと調べ物をしなくてはならないので…

以下、最近考えていたことです。

このまえ、「温暖化は人間活動のせいで起こっているのではない」と主張しているブログを見ました。

人間のせいで温暖化が進行していると盲目的にみな信じているが、これこれこういう研究成果はIPCCのレポートで採用している研究成果では説明できない。また、これを見る限り温暖化は人為期限では無いように見える。という感じのものです。

どこかの大学の先生(専門は気象・気候学ではない)が書いているブログだったのですが、コメント欄ではその研究成果に関して派手に論争が繰り広げられていて、眺めるだけで疲れてしまうという始末。

僕は、環境問題を科学的に理解できるように!との趣旨のブログを書いているのですが、正直そこでの議論はどうにも瑣末なものに思えてなりませんでした。

科学は、環境問題の理解を助けてくれると思います。

でも、あくまでも助けてくれるだけです。

科学は、現在最も確からしい考え方を教えてくれるに過ぎないのですから。

特に地球規模の環境問題は本当に複雑な現象が絡み合っており、また実験もできないので、確かな答えを期待するのは難しい。

だから、今の科学で説明できない現象があるのは、ある意味当然だと思います。

でも一番大事なのは、そういう科学の限界を知った上で行動を選択するということなんじゃないでしょうか。

まだ100%の確証が得られていないから、行動するのは間違っている。無駄である。という論説をしばしば耳にしますが、そもそもそんなことは不可能なわけで。

もちろん、科学的な解明をしなくても良いと言っている訳ではないです。

可能な限り100%に近づく努力は必須です。

でも、それが無いと何もできない、というのは時間の無駄な気がします。

「絶対」は無いと覚悟して、前に進んでいくことが必要なんじゃないでしょうか。

ちょっと偉そうな文章になってしまいました。すみません。

このあたりは、科学哲学っぽい感じですね。

科学哲学もいずれ勉強してみたいと思います。

あぁ、そろそろ現実逃避をやめてレポートをやらねば…

言い訳なのですが、最近は意外と忙しく、今月は少なくともあと7つレポートを出さないといけないという悲劇…。

そのくせ飲む予定も入れてしまったので、大丈夫なのかという感じです。

まぁ、公私共に充実しているのは良いのですが…。

そんなわけで、前回の記事の続きは、もう少し余裕ができてからでないと書けなそうです。

しっかりと調べ物をしなくてはならないので…

以下、最近考えていたことです。

このまえ、「温暖化は人間活動のせいで起こっているのではない」と主張しているブログを見ました。

人間のせいで温暖化が進行していると盲目的にみな信じているが、これこれこういう研究成果はIPCCのレポートで採用している研究成果では説明できない。また、これを見る限り温暖化は人為期限では無いように見える。という感じのものです。

どこかの大学の先生(専門は気象・気候学ではない)が書いているブログだったのですが、コメント欄ではその研究成果に関して派手に論争が繰り広げられていて、眺めるだけで疲れてしまうという始末。

僕は、環境問題を科学的に理解できるように!との趣旨のブログを書いているのですが、正直そこでの議論はどうにも瑣末なものに思えてなりませんでした。

科学は、環境問題の理解を助けてくれると思います。

でも、あくまでも助けてくれるだけです。

科学は、現在最も確からしい考え方を教えてくれるに過ぎないのですから。

特に地球規模の環境問題は本当に複雑な現象が絡み合っており、また実験もできないので、確かな答えを期待するのは難しい。

だから、今の科学で説明できない現象があるのは、ある意味当然だと思います。

でも一番大事なのは、そういう科学の限界を知った上で行動を選択するということなんじゃないでしょうか。

まだ100%の確証が得られていないから、行動するのは間違っている。無駄である。という論説をしばしば耳にしますが、そもそもそんなことは不可能なわけで。

もちろん、科学的な解明をしなくても良いと言っている訳ではないです。

可能な限り100%に近づく努力は必須です。

でも、それが無いと何もできない、というのは時間の無駄な気がします。

「絶対」は無いと覚悟して、前に進んでいくことが必要なんじゃないでしょうか。

ちょっと偉そうな文章になってしまいました。すみません。

このあたりは、科学哲学っぽい感じですね。

科学哲学もいずれ勉強してみたいと思います。

あぁ、そろそろ現実逃避をやめてレポートをやらねば…

2008年05月05日

宍塚の里山保全活動を見て①

前回のエントリーではかなり気合の入った事を言いましたが、しっかりと調べるにはなかなか時間がかかるので、今回はあまり学術的なことはありません。ごめんなさい。

ただ、僕は科学的な情報と負けないくらいに、リアルな体験が重要だと思ってます。

本やテレビなどから入ってくる情報は手軽ですが、どうしても断片的になるため、その事がらの本当の姿が見えにくくなります。

また、大なり小なりバイアスがかかっていることも考えられます。

そういう意味で、何か考える上で、リアルな体験から感じることは重要な情報なんじゃないかと。

まぁ、根本は同じですね。

僕は、より正確な情報を元に色々と判断をしていきたい。

その情報源が、科学であったり、リアルな体験であったりするわけです。

土台がぐらついている状態で考えるのは気持ち悪くて嫌です。

…前置きが長くなりましたが、今回はそんな体験のルポライト(?)とそこから感じたことを掲載します。

●宍塚の里山へ行きました

先日、大学院の実習の授業で、宍塚の里山保全活動を見学してきました。

場所は、筑波大学から車で15分ほど、土浦学沿線を土浦方面へ行った所。

自転車でもぎりぎりいけるくらいの距離です。

この奥の森が「宍塚の里山」

●里山って?

里山とは、人が継続的に利用することによって維持されている自然のこと。

普通の自然は、時がたつにつれてその姿が変わっていきます。

けれども里山は、人の手が継続的に入ることでそのバランスが一定に保たれています。

また、それにより、手付かずの自然よりも多くの生き物達が生息しているのです。

昔の日本では、このような里山が数多く存在したそうです。

けれども、開発が進み、里山は次々と姿を消していきました。

けれどもここには、約100ha(1km2)もの広さの里山が残っています。

住宅街の近くでこれだけまとまった広さで残っている里山は、全国的に見ても珍しいんですって。

●宍塚の里山の保全活動

そんな価値ある宍塚の里山の保全活動をされているのが、NPO法人 宍塚の自然と歴史の会さん。

田んぼの維持や雑木林の管理から、外来種の駆除、見学会の開催、調査活動など、非常に幅広く活動をされています。

前に書いたとおり、里山は人の手が入らないと維持できません。

そのため、この会の活動は非常に重要になってきます。

そのおかげでこの里山には、絶滅の危険があるサシバ(鷹の一種)やオニバス※1を始め、本当に多くの生き物たちが生息しているのです。

また里山は、地域の人たちの憩いの場としての役割も果たしています。

このような価値ある環境を後世に残すため、会の方々は多大な努力をされているというわけです。

●率直な感想

とりあえず上では里山の価値を言葉で並べたのですが、実際に歩いてみると正直理屈とかどうでもよくなってきます(笑)

道の横にある土手をふと見てみると、小さな穴があいている。

「これはねずみの巣なんです。手を入れると、土手の中に巣穴が広がってるのが分かりますよ」という説明をされて、実際に手を入れてみると、すぐに空洞にぶつかる。

姿は見えなかったけれど、そこに確かに生き物が住んでいることが感じられる。

遠くからはカエルや鳥の鳴き声が聞こえてくる。

林からしみ出した水でできた小川は、田んぼへ流れていく。

そんな環境が自分の周りに広がっていて、それを感じることができる。

なんか、こんな感じです(伝わるのかな…)。

率直に言って、非常に良い時間を過ごさせてもらいました。

実は僕は今まで、こういう保全活動には懐疑的な感じがありまして。

「多大な労力をかけてまで、生態系の保全とかする必要はあるんだろうか。優先度は低いんじゃないだろうか」

「『環境に良い事をしてるんだ!』という、単なる自己満足で活動が行われてるんじゃないか」

などど思っていました。いや、ほんとに。

でも実際に体験してみて、今までは一方向からしか物を見れてなかったと反省。

この感動を体験できるという理由だけでも、このような環境を守る価値はあるのかなぁと思いましたね。

まぁでも、それだけでは周りは納得してくれないのがこの世の中。

次回は少し学術的な要素も含めて話を発展させていこうと思います。

(つづく)

※1

サシバおよびオニバスは環境省のレッドリストにて絶滅危惧種Ⅱ類に指定されている。

なお、絶滅危惧種Ⅱ類の定義は「絶滅の危険が増大している種 」。

環境省 絶滅危惧種検索(http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html)

ただ、僕は科学的な情報と負けないくらいに、リアルな体験が重要だと思ってます。

本やテレビなどから入ってくる情報は手軽ですが、どうしても断片的になるため、その事がらの本当の姿が見えにくくなります。

また、大なり小なりバイアスがかかっていることも考えられます。

そういう意味で、何か考える上で、リアルな体験から感じることは重要な情報なんじゃないかと。

まぁ、根本は同じですね。

僕は、より正確な情報を元に色々と判断をしていきたい。

その情報源が、科学であったり、リアルな体験であったりするわけです。

土台がぐらついている状態で考えるのは気持ち悪くて嫌です。

…前置きが長くなりましたが、今回はそんな体験のルポライト(?)とそこから感じたことを掲載します。

●宍塚の里山へ行きました

先日、大学院の実習の授業で、宍塚の里山保全活動を見学してきました。

場所は、筑波大学から車で15分ほど、土浦学沿線を土浦方面へ行った所。

自転車でもぎりぎりいけるくらいの距離です。

この奥の森が「宍塚の里山」

●里山って?

里山とは、人が継続的に利用することによって維持されている自然のこと。

普通の自然は、時がたつにつれてその姿が変わっていきます。

けれども里山は、人の手が継続的に入ることでそのバランスが一定に保たれています。

また、それにより、手付かずの自然よりも多くの生き物達が生息しているのです。

昔の日本では、このような里山が数多く存在したそうです。

けれども、開発が進み、里山は次々と姿を消していきました。

けれどもここには、約100ha(1km2)もの広さの里山が残っています。

住宅街の近くでこれだけまとまった広さで残っている里山は、全国的に見ても珍しいんですって。

●宍塚の里山の保全活動

そんな価値ある宍塚の里山の保全活動をされているのが、NPO法人 宍塚の自然と歴史の会さん。

田んぼの維持や雑木林の管理から、外来種の駆除、見学会の開催、調査活動など、非常に幅広く活動をされています。

前に書いたとおり、里山は人の手が入らないと維持できません。

そのため、この会の活動は非常に重要になってきます。

そのおかげでこの里山には、絶滅の危険があるサシバ(鷹の一種)やオニバス※1を始め、本当に多くの生き物たちが生息しているのです。

また里山は、地域の人たちの憩いの場としての役割も果たしています。

このような価値ある環境を後世に残すため、会の方々は多大な努力をされているというわけです。

●率直な感想

とりあえず上では里山の価値を言葉で並べたのですが、実際に歩いてみると正直理屈とかどうでもよくなってきます(笑)

道の横にある土手をふと見てみると、小さな穴があいている。

「これはねずみの巣なんです。手を入れると、土手の中に巣穴が広がってるのが分かりますよ」という説明をされて、実際に手を入れてみると、すぐに空洞にぶつかる。

姿は見えなかったけれど、そこに確かに生き物が住んでいることが感じられる。

遠くからはカエルや鳥の鳴き声が聞こえてくる。

林からしみ出した水でできた小川は、田んぼへ流れていく。

そんな環境が自分の周りに広がっていて、それを感じることができる。

なんか、こんな感じです(伝わるのかな…)。

率直に言って、非常に良い時間を過ごさせてもらいました。

実は僕は今まで、こういう保全活動には懐疑的な感じがありまして。

「多大な労力をかけてまで、生態系の保全とかする必要はあるんだろうか。優先度は低いんじゃないだろうか」

「『環境に良い事をしてるんだ!』という、単なる自己満足で活動が行われてるんじゃないか」

などど思っていました。いや、ほんとに。

でも実際に体験してみて、今までは一方向からしか物を見れてなかったと反省。

この感動を体験できるという理由だけでも、このような環境を守る価値はあるのかなぁと思いましたね。

まぁでも、それだけでは周りは納得してくれないのがこの世の中。

次回は少し学術的な要素も含めて話を発展させていこうと思います。

(つづく)

※1

サシバおよびオニバスは環境省のレッドリストにて絶滅危惧種Ⅱ類に指定されている。

なお、絶滅危惧種Ⅱ類の定義は「絶滅の危険が増大している種 」。

環境省 絶滅危惧種検索(http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html)

2008年04月30日

このブログについて

移動後初めての記事なので、このブログで書いていきたいことや自分が考えていることについて、自己紹介も兼ねて書いておこうと思います。

ついに京都議定書の約束期間が始まり、日本ではそこかしこで温暖化防止のために二酸化炭素の排出量を削減しようということが叫ばれています。

また温暖化以外でも、食品添加物のリスクや環境ホルモン、土壌汚染など様々な環境問題が顕在化してきました。

自分自身の未来のために、また自分の子どもや孫のために、これらの問題を解決していかなくてはいけない。そのようなことを真剣に考えるべき時代が来たと、僕は思っています。

そしてこれらの環境問題は、僕ら一人ひとりがその問題を理解し、納得した上で行動していかないと解決できません。

たとえば温暖化問題を考えると、人類はみな生きている限り二酸化炭素を排出しているわけです。そのため、大多数の人が排出削減に取り組まなくては効果的な成果を得るのは難しいでしょう。

また政策として対策を進めるにしても、環境問題を重視する世論やそれを推進するような政治家を選ぶ有権者が必要になってきます。

でも、環境問題についてちゃんと理解するのってとても難しいことだと思うんです。

少なくとも現状では、不可能に近いんじゃないかと感じるくらい。

例えば…

テレビではよく、このまま二酸化炭素が増えると地球が暖まって、巨大なハリケーンが増えるとか南の島々が水没するという話がでますよね。

でも、地球というのは実験室とは違いとても複雑です。しかも、100年後の未来の予測です。その予測は果たしてどれくらい信用できるものなのでしょうか。

「温暖化は太陽活動の活発化が原因だから、二酸化炭素を減らす努力をしても意味が無い」と言う大学の先生もいます。もしそうだとすると、今の「二酸化炭素を減らそう」という努力は完全に無駄になってしまいます。

こんな疑問を感じてしまったら、本気で二酸化炭素の排出量を減らそうなんて思うことはできません。

(少なくとも僕は無理です……)

果たして、実際のところはどうなんでしょうか。

また最近は、有機無農薬野菜や食品添加物不使用の食品など、なるべく人工の化学物質を使わないようにという動きがあります。確かに買う側としては余計なものが入っていない方が安心しますし、環境にもいい気がしますね。

でも、食品添加物を使わないとその分消費期限は短くなります。

期限が切れてしまうと売り物になりませんから、それによってゴミが増えたり、入れ替えを頻繁に行うためによりたくさんエネルギーを使うことになります。つまり、食品添加物を使わない方が環境に悪いとも言えるわけです。

食品添加物不使用と、ゴミやエネルギーの節約。

どちらを選ぶのが、本当に「環境に良い」ことなんでしょうか。

このような問いを考えるには、その土台となっている科学に対する理解が必要です。

科学的にはどこまで分かっていて、どこまでは分かってないのか。

そこを押さえて初めて、じゃあ具体的にどうすれば良いかを考えることができると思うんです。

何も知らずに行動をしていると、場合によっては善意で環境を汚してしまうということにもなりかねないわけですし…。

ということで、このブログでは主に、環境問題に関連した科学的情報を、なるべく分かりやすく紹介していきたいと考えています。

ただ分かりやすく伝えるだけではなく、その情報の重みや確からしさなども含めてお伝えできるよう頑張ります。

正直、上の二つの問いには、まだ僕も自信を持って答えることはできません。

今後自分が納得できる結論が見えたときに、このブログでお伝えするつもりです。

一大学院生の僕にどれだけのことができるかは不明ですが、できる限りの事をやっていこうと思います。

ところで、ブログというのは便利なもので、コメントという形でコミュニケーションができるんですよね。

と言うわけで、たとえば「こういう事を調べてほしい」というような要望がありましたら、ぜひぜひお気軽に書き込んでいただきたいです。

また、記事が良く分からないから説明してほしい、これは違うのではないか、というコメントも大歓迎です。

せっかくのコミュニケーションの場ですので、最大限に活用して、良いブログをみなさんと一緒に作っていけたらと思います。

何より、間違いや分かりにくい部分を指摘してもらえるのは、僕にとっても非常に勉強になりますし。

長くなりましたが、それでは、どうぞよろしくお願いします。

続きを読む

ついに京都議定書の約束期間が始まり、日本ではそこかしこで温暖化防止のために二酸化炭素の排出量を削減しようということが叫ばれています。

また温暖化以外でも、食品添加物のリスクや環境ホルモン、土壌汚染など様々な環境問題が顕在化してきました。

自分自身の未来のために、また自分の子どもや孫のために、これらの問題を解決していかなくてはいけない。そのようなことを真剣に考えるべき時代が来たと、僕は思っています。

そしてこれらの環境問題は、僕ら一人ひとりがその問題を理解し、納得した上で行動していかないと解決できません。

たとえば温暖化問題を考えると、人類はみな生きている限り二酸化炭素を排出しているわけです。そのため、大多数の人が排出削減に取り組まなくては効果的な成果を得るのは難しいでしょう。

また政策として対策を進めるにしても、環境問題を重視する世論やそれを推進するような政治家を選ぶ有権者が必要になってきます。

でも、環境問題についてちゃんと理解するのってとても難しいことだと思うんです。

少なくとも現状では、不可能に近いんじゃないかと感じるくらい。

例えば…

テレビではよく、このまま二酸化炭素が増えると地球が暖まって、巨大なハリケーンが増えるとか南の島々が水没するという話がでますよね。

でも、地球というのは実験室とは違いとても複雑です。しかも、100年後の未来の予測です。その予測は果たしてどれくらい信用できるものなのでしょうか。

「温暖化は太陽活動の活発化が原因だから、二酸化炭素を減らす努力をしても意味が無い」と言う大学の先生もいます。もしそうだとすると、今の「二酸化炭素を減らそう」という努力は完全に無駄になってしまいます。

こんな疑問を感じてしまったら、本気で二酸化炭素の排出量を減らそうなんて思うことはできません。

(少なくとも僕は無理です……)

果たして、実際のところはどうなんでしょうか。

また最近は、有機無農薬野菜や食品添加物不使用の食品など、なるべく人工の化学物質を使わないようにという動きがあります。確かに買う側としては余計なものが入っていない方が安心しますし、環境にもいい気がしますね。

でも、食品添加物を使わないとその分消費期限は短くなります。

期限が切れてしまうと売り物になりませんから、それによってゴミが増えたり、入れ替えを頻繁に行うためによりたくさんエネルギーを使うことになります。つまり、食品添加物を使わない方が環境に悪いとも言えるわけです。

食品添加物不使用と、ゴミやエネルギーの節約。

どちらを選ぶのが、本当に「環境に良い」ことなんでしょうか。

このような問いを考えるには、その土台となっている科学に対する理解が必要です。

科学的にはどこまで分かっていて、どこまでは分かってないのか。

そこを押さえて初めて、じゃあ具体的にどうすれば良いかを考えることができると思うんです。

何も知らずに行動をしていると、場合によっては善意で環境を汚してしまうということにもなりかねないわけですし…。

ということで、このブログでは主に、環境問題に関連した科学的情報を、なるべく分かりやすく紹介していきたいと考えています。

ただ分かりやすく伝えるだけではなく、その情報の重みや確からしさなども含めてお伝えできるよう頑張ります。

正直、上の二つの問いには、まだ僕も自信を持って答えることはできません。

今後自分が納得できる結論が見えたときに、このブログでお伝えするつもりです。

一大学院生の僕にどれだけのことができるかは不明ですが、できる限りの事をやっていこうと思います。

ところで、ブログというのは便利なもので、コメントという形でコミュニケーションができるんですよね。

と言うわけで、たとえば「こういう事を調べてほしい」というような要望がありましたら、ぜひぜひお気軽に書き込んでいただきたいです。

また、記事が良く分からないから説明してほしい、これは違うのではないか、というコメントも大歓迎です。

せっかくのコミュニケーションの場ですので、最大限に活用して、良いブログをみなさんと一緒に作っていけたらと思います。

何より、間違いや分かりにくい部分を指摘してもらえるのは、僕にとっても非常に勉強になりますし。

長くなりましたが、それでは、どうぞよろしくお願いします。

続きを読む